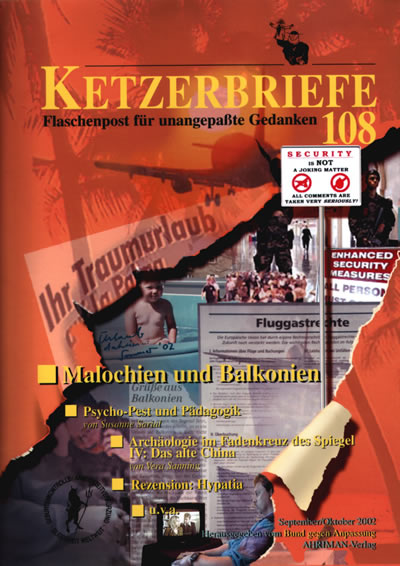

Inhalt

- Kerstin Steinbach: Malochien und Balkonien

- Vera Sanning:

Archäologie im Fadenkreuz des 'Spiegel'

Teil IV: Das alte China - Ketzer-Leser wissen mehr:

Was Sie aus keinem Reiseführer erfahren – Verschlechterungen in Europa - Und noch ein kleiner Nachtrag zum Thema 'Nackt'

- Flugblätter des Bundes gegen Anpassung:

- 43 % aller deutschen Erwerbstätigen sind keine Kirchenmitglieder!

- Zum neokolonialistischen Angriff auf den Irak

- Holländer müßte man sein! - Susanne Sarial: Psycho-Pest und Pädagogik

- Ninguna Peseta a la Iglesia – keine (einzige) Peseta der Kirche!

- XI. Internationale Buchmesse in Havanna / Kuba

- Erneute Steinigungen im Iran

- Rezension: Peter O. Chotjewitz, Der Fall Hypatia. Eine Verfolgung

- Kurz und undemokratisch

- Kurz und bündig

Malochien und Balkonien

Wohl jedem Leser sind inzwischen Situationen gegenwärtig, in denen eine zunächst mit Freude auf Abwechslung resp. Horizonterweiterung geplante und in Angriff genommene Freizeitunternehmung am Ende in Gestreßtheit statt Erholung und Entspannung oder Wissenszuwachs mündete. »Da bleib' ich doch lieber zu Hause«, sagt man sich durchaus häufiger, sei es nach einem Drängel-Bummel durch überfüllte historische Altstädte oder nach einem Ausflug in eines der raren Naturrestfleckchen, wo man vor allem wieder den eigenen Artgenossen begegnet, mit denen man sich anschließend stundenlang auf verstopften Straßen Stoßstange an Stoßstange heimwärts schiebt, oder gar nach einem Fernurlaub, der mit stressiger Warterei und Rangelei, eventuell Schikane am Flughafen beginnt und endet. Es ist überall zu voll, zweifellos! Ihre Austauschbarkeit macht die Menschen aggressiver, zweifellos! Allein das ist oft Grund genug für ein resigniertes »Da bleib' ich doch lieber zu Hause«. Als ob das nicht reichen würde!

Dann hat auch noch und schon wieder der Zug Verspätung. (Komisch, das gab es doch früher nicht so häufig, und billiger war es auch.) Und außerdem ist man völlig genervt ob des ununterbrochenen Handygebimmels und -gequassels eines ganzen Großraumwaggons. (Gab es früher nicht Einzelabteile, in denen man sogar lesen konnte?) Und nach einer nur wenige Minuten dauernden Erledigung steckt schon wieder ein Strafzettel an der Autoscheibe. (Wer bezahlt eigentlich die Kolonnen unserer »Freunde« und »Helfer«, die da in die Spur geschickt werden?) Und die Parkgebühren sind inzwischen auch horrend. (Am Anfang waren es doch Pfennigbeträge, wann kam eigentlich der Parkautomat in die Welt?) Und wieder wurde pünktlich zum Wochenende eine Autobahnbaustelle errichtet, und die Staumeldung erreicht einen merkwürdigerweise auch immer häufiger genau und erst dann, wenn man drinsteht, ... und geblitzt wurde man auch schon wieder, ... und dann ist sogar das Flugzeug in den lang geplanten und ersehnten Jahresurlaub verschoben worden, und, und ...

Derartige Erfahrungen hat inzwischen jeder schon gemacht. Die entsprechenden Gedanken erkennen an der einen oder anderen Stelle mit Sicherheit sehr viele wieder. Das einzelne, der strukturierten horizontalen Kommunikation entwöhnte Individuum wird dann aber ebenso sicher viel eher seine eigene Abgespanntheit - ... die viele Arbeit, und man wird auch älter - und den Zufall - man ist halt ein Pechvogel - anschuldigen, als alles einem geplanten und zielorientierten Konzept der Herrschenden zuzuschreiben. Ob dieses Konzept existiert, der einzelne also einer kognitiven Dissonanzreduktion erliegt, d.h. seine eigene Wahrnehmung unter angstinduzierendem Druck eines »starken Senders« zugunsten desselben reduziert bzw. abschaltet 1), kann letztlich natürlich erst entschieden werden, wenn eben diese Kommunikation stattfindet, denn daß einer »spinnt«, »Pech hat« oder »abgespannt« ist, mag sein, wenn aber vielen das gleiche passiert, wird der Zufall unwahrscheinlich. Dann erst stellt sich die Frage nach dem entsprechenden Konzept und dessen Zielrichtung wirklich. Da unsere Zeitschrift zur horizontalen Kommunikation ermutigen und dafür eine Plattform herstellen will, veröffentlichen wir einen ausgewählten, repräsentativen Teil der uns über einen längeren Zeitraum zum Thema Mobilität bzw. Reisen zugegangenen Berichte. Die Schilderungen von Unternehmungen mit der Bahn oder dem Auto sind meist etwas älteren Datums, solche über Flugreisen datieren sowohl aus der Zeit vor als auch nach dem WTC-Attentat.

Hören wir und urteilen dann.

Unterwegs mit Bus und Bahn

Wer wie ich darauf angewiesen ist, für seine täglichen Verrichtungen mit Bus oder Bahn zu fahren - mittlerweile die oft einzigen Fortbewegungsmittel für weite Teile der Bevölkerung, die sich ein eigenes Auto nicht (mehr) leisten können -, d.h. auf eine ziemlich eingeschränkte, zudem zeitraubende und keineswegs billige Möglichkeit der Mobilität (die außerhalb der sogenannten üblichen Zeiten, also abends, nachts und an den Wochenenden oft auch gänzlich wegfällt) angewiesen ist, wird sich vielleicht hierbei auch schon des öfteren an Viehtransporte erinnert gefühlt haben. Insbesondere in den Regional- und Stadtbahnen ist die Überfüllung fast ein Dauerzustand und keineswegs nur auf Stoßzeiten begrenzt. Wer es nicht schafft, einen freien und leidlich sauberen Sitzplatz zu erdrängeln, steht oft lange Zeit eng zusammengepfercht mit seinesgleichen, was sich in zunehmender Aggressivität niederschlägt - Szenen, wie man sie von früher aus Tokioter und New Yorker U-Bahnen kennt. Abfälle und Schmutz werden immer seltener beseitigt, überquellende Mülleimer gehören nicht nur in den Waggons, sondern auch an den Haltestellen und Bahnhöfen inzwischen zum gewohnten Anblick, wenn sie nicht gar demonstrativ entfernt worden sind und man aufgefordert wird, seinen Müll mit nach Hause zu nehmen. Parallel zu diesen Verschlechterungen steigen die Fahrpreise stetig an, und vor allem die Kontrolle der Fahrausweise nimmt in schikanöser Weise zu. Ich beobachte an mir und anderen, daß ich z.T. regelrecht zusammenzucke, wenn schon wieder der Kontrollbeamte auftaucht, man fühlt sich allein dadurch, daß man immerzu kontrolliert wird, ständig wie ertappt, und das, obwohl ein gültiger Fahrschein vorliegt. Auffälligerweise kommen genau zeitgleich die passenden Botschaften von den Plakatwänden, z.B. in den Stuttgarter Straßenbahnen: »Wir wollen, daß Sie nichts zu meckern haben«, eine nicht sehr glaubhafte Aussage, jedenfalls der eigenen täglichen Erfahrung diametral entgegengesetzt. Man fühlt sich verhöhnt, denkt, man ist vielleicht zu empfindlich, aber eines ist auch klar: Gemeckert wird hier nicht, kapiert! »Wir wollen für Sie noch informativer, pünktlicher, sauberer, sicherer und freundlicher werden«, jubelt das nächste Plakat, denn »Menschen bewegen Menschen«, so das markige Motto, das bereits seit einigen Jahren am Schluß vieler Durchsagen und Leuchtanzeigen in den Haltestellen der Stuttgarter SSB prangt. Da sind Verspätungen oder gänzliche Ausfälle, sogenannte »erhebliche Fahrplanabweichungen«, die ein geduldzehrendes Warten auf die nächste, noch vollere Bahn oder gar die Fahrt mit dem teuren Taxi erzwingen, eben schlicht und einfach »menschlich«, also wohl nicht so schlimm (?), auf jeden Fall aber ohne »Meckern« hinzunehmen. Als es vor gar nicht so langer Zeit an dieser Stelle nichts oder nur ausnahmsweise etwas zu »meckern« gab und ich den Gedanken an den Viehwaggon gar nicht hegte, gab es derartige Plakate jedenfalls nicht.

. -- .

Ich fahre recht häufig mit den Zügen der Deutschen Bundesbahn. Gedränge, überfüllte Abteile und Verspätungen sind sehr häufig geworden. Wenn ich Termine einhalten muß, nehme ich inzwischen mindestens eine Verbindung früher, damit ich auch sicher sein kann, rechtzeitig anzukommen. Oft werden Verspätungen gar nicht mehr durchgesagt. »Wegen der zehn Minuten sagen die das doch nicht durch«, raunzte mir kürzlich auf Nachfrage ein Schaffner zu. Die Ansage »Aufgrund der Verspätung von ... Minuten werden Ihre Anschlußzüge leider nicht mehr erreicht« wird immer erst in allerletzter Minute, nachdem in den Voransagen illusionsfördernd genau das Gegenteil behauptet wurde, durchgegeben. 2) Hilflose Empörung bei den Fahrgästen, die bis zum Schluß hingehalten und ruhiggestellt wurden, ist die Folge. Dies läßt sich vor allem bei den viel gepriesenen Schnellzügen beobachten, in denen man statt dessen seit geraumer Zeit um so routiniert-freundlicher begrüßt und verabschiedet wird: »Meine sehr verehrten Damen und Herren, wir befinden uns in Anfahrt auf Bruchsal. Wir verabschieden uns von allen Reisenden, die in Bruchsal aussteigen, und sagen Danke für Ihre Reise mit der Deutschen Bahn. Wir hoffen, daß es Ihnen an Bord unseres Zuges gefallen hat, und wünschen Ihnen noch einen schönen Tag.« Die gesalbt-gesungenen Worte sind wohl nicht zufällig die gleichen, die man von jeher vom Fliegen kennt, mit denen sich also der Gedanke an etwas Besonderes, schon auch Teures, aber eben Gutes verband, also das Gegenteil von dem, was man gerade erlebt. Derweil frage ich mich immer öfter, wofür ich eigentlich den EC- oder ICE-Zuschlag bezahle, wenn ich ohnehin häufig stehen muß und obendrein nicht pünktlich ans Ziel gelange. Wer nach einer verpaßten Anschlußverbindung seine spärliche Freizeit in einem Bahnhofsgebäude verbringen muß, wird zudem feststellen, daß Sitzgelegenheiten, für die man nicht zur Kasse gebeten wird, inzwischen rar geworden sind. Bedienstete der Bahnschutzgesellschaft wachen darüber, daß sich niemand auf den Boden oder die Treppe setzt. Nach dem Grund fragend, bekam ich die Auskunft: »Das ist Dienstvorschrift. Wir sollen dafür sorgen, daß die Leute in den Bahnhofsgeschäften einkaufen oder ihr Geld in den Bahnhofsrestaurants ausgeben. Deshalb gibt es hier auch nur so wenige Sitzplätze.« »Aah, wirtschaftliche Gründe«, soll sich wohl schlau und beruhigt der empörte Reisende denken und froh sein, den Verdacht auf absichtsvolle Schikane wieder loszuwerden.

Ich erinnere mich noch gut, wie Anfang der 90er Jahre - ich fuhr damals täglich die Strecke Freiburg-Basel - Zugverspätungen einsetzten. Der morgendliche ICE, der vorher nur ausnahmsweise unpünktlich war, verspätete sich in der Größenordnung von einer halben Stunde etwa alle 1-3 Wochen, was nicht mehr abbrach. Immer wieder führte dies zu erbosten Diskussionen auf dem Bahnsteig, und entsprechend empörte Leserbriefe wurden in der 'Badischen Zeitung' abgedruckt. Inzwischen sind Zugverspätungen an der Tagesordnung. Ein Bekannter, der wegen einer ICE-Verspätung seinen Anschlußzug verpaßt hatte, war kürzlich sogar gezwungen, unterwegs im Hotel zu übernachten. Heute regt sich keiner mehr darüber auf, und Zeitungsartikel zum Thema gibt es auch nicht mehr. Dabei ist es doch noch gar nicht so lange her, daß Züge als zuverlässiges Transportmittel, Verspätungen als Ausnahme und freundliche Information statt aufdringliche Werbetondurchsagen als Selbstverständlichkeiten galten.

Unterwegs mit dem Auto

Nach einem Wochenendaufenthalt in Süddeutschland im Sommer 2000 plante ich meine Rückreise in Richtung Frankfurt absichtlich für die späten Abendstunden, da ich keine unnötige Zeit in einem Wochenendrückreisestau verbringen wollte. Ein als solches nicht erkennbares und deshalb von mir nicht weiter registriertes Auto fuhr schließlich vor mir, und im Heckfenster leuchtete ein Schild »Polizei - Bitte folgen« auf. Zunächst schaute ich erschrocken auf meinen Tacho. Uff, ich war nicht zu schnell. Sofort fing ich an, weitere potentielle Sündenregister durchzugehen: hatte ich doch ein Bier zu viel getrunken? Auch das konnte ich ausschließen. Ich war aufgeregt, weil ich nicht wußte, was das alles zu bedeuten hat. Das Auto fuhr von der Autobahn ab und hielt nach einer Zeit auf einem offensichtlich für diesen Zweck auserkorenen kleinen, völlig dunklen Parkplatz. Ich wollte mir meine Aufregung nicht anmerken lassen, stieg schnell und entschlossen aus und ging auf das andere Auto zu. Zuerst stieg ein Nichtuniformierter in schwarzer Lederjacke aus, so daß ich kurz den Gedanken hatte, einem Trick von gerissenen Kriminellen aufgesessen zu sein. Dann folgte ein zweiter Herr, dieser in Uniform, wies sich als Polizist aus und verlangte meine Papiere. Während ich sie aushändigte, fragte ich nach dem Grund des Vorgangs. »Verdachtsunabhängige Kontrolle, Frau S., was haben Sie denn um diese späte Zeit noch vor?«, bekam ich als dreiste Antwort. Entsprechend empört fragte ich ihn, was ihm als immerhin von meinen Steuergeldern bezahlten Beamten einfiele, unbescholtenen Bürgern des Nachts auf der Autobahn aufzulauern und ihren privaten Angelegenheiten nachzuschnüffeln. Im übrigen sei ich Ärztin und erwarte, mit meinem Doktortitel angesprochen zu werden. Nach einer kurzen Verwunderung - offensichtlich sind sie Widerspruch nicht mehr gewöhnt - und geschäftigem Gegruschel in meinen Papieren sagte der Beamte nur kurz: »Also, Frau Doktor S., dann gute Weiterfahrt.« Ich fuhr wortlos ab und konnte mich lange Zeit nicht darüber beruhigen, wie man inzwischen in diesem Land behandelt wird. Zwei Stunden später wurde ich kurz vor meinem Ziel ein paar hundert Meter vor einem Ortseingang erneut von zwei Polizisten angehalten. Die Beamten stellten sich nicht einmal vor. Einer warf mir nur ruppig die Wortbrocken »Ausweis, Fahrerlaubnis« entgegen. Nach dem Grund der Kontrolle befragt, folgte der nächste Brocken: »Beleuchtungskontrolle«. Ich sagte, daß ich gewohnt bin, erstens in vollständigen Sätzen und zweitens mit meinem Titel angesprochen zu werden, und daß ich dies selbstverständlich auch von Staatsbeamten, die ja von meinen Steuern bezahlt werden, erwarte. Meine Worte blieben ohne Wirkung. Nach längerem Hin und Her und langwieriger Durchsicht meiner Papiere konnte ich schließlich weiterfahren, eine Beleuchtungskontrolle fand gar nicht statt. Wegen des ungehörigen und anmaßenden Verhaltens habe ich Dienstaufsichtsbeschwerde gestellt. Die Herren mußten eine Stellungnahme abgeben, behaupteten allerdings in allen Punkten das Gegenteil, und der Vorgesetzte sagte mir dann »bedauernd«, daß zwei Aussagen gegen eine stünden. Immerhin war es ihm spürbar unangenehm, sich überhaupt äußern zu müssen. Eines ist sicher, keiner dieser Kleinstbeamten würde sich ohne entsprechenden Rückenwind von »oben« so verhalten, und ebenso sicher ist, daß es so ohne weiteres nicht ginge, wenn sich mehr Bürger dieses Landes auch als solche verhalten würden.

. -- .

Am 7.5.1999 fuhr ich an der Raststätte Bruchsal zwischen Heidelberg und Karlsruhe ab, um zu tanken. Nachdem ich gezahlt hatte, traten mir zwei Männer entgegen und forderten mich auf, meine Papiere auszuhändigen. Es handelte sich um eine Zivilkontrolle. Auf meine Frage nach dem Anlaß bekam ich nur kurz und unwirsch »Routinekontrolle« entgegnet. Nachdem zunächst beide mit meinen Papieren zu ihrem Auto verschwunden waren, kam kurz darauf einer triumphierend zurück und herrschte mich an: »Wo ist Ihre Brille? In Ihrem Führerschein steht, daß Sie nur mit Brille fahren dürfen.« Ich entgegnete ruhig: »Das ist ganz einfach. Ich trage keine Brille, weil ich Kontaktlinsen anhabe.« Daraufhin baute sich der Zivilpolizist vor mir auf, kam mir dabei bedrohlich nahe, stierte aus kürzester Entfernung in meine Augen und herrschte mich dann erneut an: »Das stimmt nicht. Sie haben keine Kontaktlinsen an.« Ich zuckte kurz zusammen und entgegnete, nachdem ich mich wieder gefangen hatte: »Selbstverständlich habe ich Kontaktlinsen an, aber wenn Sie mir nicht glauben, können wir ja einen Test machen. Sie fragen mich einfach, was auf den Schildern dahinten steht«, und zeigte dabei auf mehrere Schilder in einiger Entfernung, die ich mit Kontaktlinsen, die ich natürlich anhatte, gerade noch lesen konnte. »Nein, so kann man das nicht testen«, schnauzte er mich erneut an, und auf meine Gegenfrage, warum man das so nicht testen könne, da doch entscheidend sei, daß ich im Straßenverkehr gut sehen kann, wußte er nichts zu sagen. Er wiederholte nur immerzu maulig und monoton: »Nein, nein, so kann man das nicht testen.« In diesem Moment kam sein Kollege, der inzwischen die Computerprüfung meiner Papiere beendet hatte, und hielt mir diese sowie einen Strafzettel entgegen. Er habe festgestellt, daß in meinem Führerschein noch meine alte Adresse steht (ich war tatsächlich vor 6 Monaten umgezogen). Da ich verpflichtet sei, jeden Wohnortwechsel auch im Führerschein abzuändern - ich hatte das schlichtweg nicht gewußt -, müsse ich ein Bußgeld von 30 DM bezahlen. Damit war ihr Auftrag offensichtlich beendet. Irgendein Grund für ein schikanöses Bußgeld war gefunden worden, die Kontaktlinsen waren auf einmal völlig egal, und die Herren begaben sich siegessicher auf die Suche nach einem nächsten Opfer.

. -- .

In einem Gespräch mit einem Bekannten kamen wir kürzlich auf zwei Begebenheiten zu sprechen, die sich in fast gruseliger Weise deckten. Ich berichtete ihm von einer inzwischen etwa drei Jahre zurückliegenden Kontrolle an einem deutsch-französischen Grenzübergang, bei der ich in einer »Routinekontrolle« mein ganzes Auto und alle Taschen bis zur Unterhose und Zahnbürste auspacken und von dem kontrollierenden Grenzpolizisten beschnüffeln lassen mußte. Auf die Frage nach dem Grund erhielt ich wie selbstverständlich keine Antwort. Ich protestierte während der ganzen Prozedur durchaus deutlich gegen die entwürdigende Gängelei und kommentierte, da ich mich schon nicht wehren konnte, das Wenden jedes Gegenstandes, soweit es eben ging. Der Beamte ging darauf nicht weiter ein, gab autoritär seine Anweisungen, was ich noch alles vorzuzeigen habe, und dehnte die Durchsuchung recht genüßlich aus. Am Ende der langwierigen Wühlerei, die natürlich keinen Befund ergab, fühlte ich mich dann auch entsprechend hilflos und war im Begriff, zornig-wortkarg in mein Auto zu steigen, als der Beamte zu mir sagte: »Und, war doch nicht so schlimm?!«

Die etwa zeitgleiche Parallelgeschichte trug sich auf einem Autobahnparkplatz in Deutschland zu, wo mein Bekannter ebenfalls im Rahmen einer »Routinekontrolle« herausgewinkt und genötigt wurde, sein Auto und das gesamte Gepäck detailliert inspizieren zu lassen. Auch ihm wurde kein Grund angegeben. Auch er tat seine Empörung so gut es ging kund, was ihm genausowenig nützte wie mir. Am Ende der Durchsuchung, die das gleiche Hilflosigkeitsgefühl zurückgelassen hatte, sprach dann der Kontrollbeamte wortidentisch denselben Satz, den auch ich zu hören bekommen hatte: »Und, war doch nicht so schlimm?!« Es wurde klar, daß eine offensichtlich bis ins Detail gehende Koordinierung, d.h. Schulung, bezüglich des Ablaufs derartiger Kontrollen dahinterstecken mußte, unter besonderer Berücksichtigung der Frage, wie im Falle von Widerspruch zu reagieren ist.

Unterwegs mit dem Flugzeug

Ende Dezember 2000 traten wir unsere seit 9 Monaten komplett gebuchte und sehr teuer bezahlte Urlaubsreise auf die Falklandinseln an. Wir hatten im Vorfeld wirklich lange rechnen und planen müssen, da die letzten leidlich unberührten Flecken der Welt inzwischen so rar, so schwierig zu erreichen und so unsäglich teuer sind. Wir landeten planmäßig in Madrid zwischen und gingen guter Dinge zum Einchecken für unseren Anschlußflug nach SÆo Paulo. Wir trauten zunächst unseren Augen kaum, als wir auf der Anzeige hinter dem ausgewiesenen Flug das Wort »Cancelado« lasen, und gingen dann in Erwartung eines Ersatzfluges zum Auskunftsschalter. Als wir uns endlich durch die Traube offensichtlich ebenfalls betroffener aufgeregter Passagiere geschoben hatten, erfuhren wir, daß der Flug tatsächlich ersatzlos gestrichen war und wir allenfalls die Möglichkeit bekommen könnten, mit einer 24 Stunden später startenden Maschine zu fliegen. Auch dies erschien uns nach Auskunft anderer Reisender noch unwahrscheinlich, da diese berichteten, schon zwei Tage mit ähnlichen Informationen hingehalten zu werden. Für uns stand eine ganze von drei Urlaubswochen auf dem Spiel, denn von unserem pünktlichen Eintreffen in SÆo Paulo hing ab, ob wir unseren weiteren Anschluß nach Santiago de Chile und von dort den nur einmal in der Woche abgehenden Flug zu unserem nächsten Bestimmungsort ganz im äußersten Süden Chiles erreichen konnten. Wir versuchten zunächst friedlich, unser Recht zu bekommen, und erläuterten den Sachverhalt, worauf wir zu hören bekamen, daß wir mit dem Erwerb des Tickets lediglich das Recht erworben hätten, zum angegebenen Zielflughafen geflogen zu werden, aber nicht zu welchem Zeitpunkt; die weiteren Anschlußflüge wären mit anderen Fluggesellschaften und gingen die jetzige mitnichten etwas an. Das sollte es gewesen sein, der nächste bitte. Wir waren außer uns, stellten uns vor dem Schalter auf und erklärten, daß wir nicht eher das Feld räumen würden, bis wir einen rechtzeitigen Ersatzflug bekommen würden. Wir wurden sehr laut, was den Schalterangestellten zunehmend unangenehm wurde, zwischenzeitlich verließen sie sogar den Schalter und versteckten sich in ihrem Kabuff, am Ende drohten sie gar mit der Polizei. Wir ließen uns nicht einschüchtern und blieben dabei, unüberhörbar laut die gesamte Umgebung auf den ungeheuerlichen Vorfall aufmerksam zu machen. Die Polizei erschien jedenfalls nicht, es hätte wohl zu häßlich ausgesehen. Obwohl wir auf mehrfache Nachfrage am Schalter unserer cancelnden Fluggesellschaft die Auskunft erhielten, daß laut Computer - sie tippten angeblich zu diesem Zweck ständig auf der Tastatur herum - keine andere Fluggesellschaft in den nächsten 12 Stunden (der für uns maximal mögliche Verzögerungszeitraum) Plätze an unseren vorläufigen Zielort frei hätte, erkundigte sich einer von uns an den Schaltern anderer Fluggesellschaften, und tatsächlich konnten wir welche ausmachen. Wir waren also schlichtweg angelogen worden. Mit der schriftlichen Bestätigung, daß freie Plätze erhältlich wären, verlangten wir den Chef unserer Schaltermannschaft und konnten nach sehr langem Hin und Her, währenddessen wir unentwegt lautstark die Aufmerksamkeit auf uns zogen, erreichen, daß eine Umbuchung bei kompletter Kostenübernahme durch die Fluggesellschaft vorgenommen wurde. Wir waren nach dieser mehrstündigen Tortur völlig entnervt, aber froh, daß sich das Durchhalten soweit gelohnt hatte - wohlgemerkt, gelohnt heißt, mit erheblichem Aufwand eine Selbstverständlichkeit durchgesetzt zu haben, nämlich für teures Geld die ausgemachte Leistung zu bekommen -, und wurden dann von zwei Deutschen angesprochen, die den ganzen Sachverhalt offensichtlich mitbekommen hatten und es ganz »ungehörig« und »dreist« fanden, wie wir - nicht etwa die Fluggesellschaft - uns »aufgeführt« hätten. Genau die gleichen Deutschen gehörten zu der Gruppe Reisender, die seit zwei Tagen in Madrid festsaßen und mit erlogenen Versprechungen hingehalten wurden. Was hat ihnen ihre Bravheit genützt?!

Auf den weiteren Zwischenflügen dieses Urlaubs gab es fast jedes Mal irgendwelchen Ärger. Mit Verspätungen hatten wir uns dann fast schon abgefunden. Beim Rückflug hatten wir in Madrid erneut einen Zwischenstopp. Am Einstiegsschalter zum Flugzeug, den wir wegen erst kurz zuvor bekanntgegebener Verlegung in eine andere Abflughalle gerade noch erreicht hatten, wurden wir nach Einsicht unserer Tickets mit freundlichster Stimme gebeten, doch einen Moment zu warten und Platz zu nehmen, und taten dies auch. So bekamen wir zufällig mit, wie eine ebenfalls heraneilende Reisende am gleichen Schalter nach der gleichen Flugnummer fragte wie wir und mit der Auskunft, der Flug würde von einem anderen Flugsteig abgehen, weitergeschickt wurde. So aufmerksam geworden, fragten wir unsererseits noch mal nach, worauf wir zur Antwort bekamen, daß der erfragte Flug ausgebucht sei und ein weiterer Flug zum gleichen Zielort 40 Minuten später von dem anderen Flugsteig abgehen werde, in dem noch Plätze frei seien. Von der Ausbuchung hatte man bis dahin aber weder uns noch der anderen Reisenden etwas gesagt. Wir erspähten dann noch hinter dem Tresen einen Zettel, auf dem neben etwa zehn weiteren Namen auch unsere zu lesen waren, offensichtlich die Überbuchungsopfer. Da wir ein Ticket für diesen Flug hatten, zum einen unsere Abholer nicht unnötig warten lassen wollten und zum anderen ja gar nicht sicher sein konnten, mit den für den zweiten Flieger ja ungültigen Tickets dort überhaupt mitzukommen, bestanden wir auf unserem Recht, stellten uns direkt vor dem Kontrollpunkt auf, versperrten so den Eingang und erklärten, daß wir keinen Schritt weichen würden, bis wir die uns zustehenden Sitzplätze im uns zustehenden Flugzeug zugewiesen bekämen. Es wurde wieder mit der Polizei gedroht. Wir blieben stehen und wiederholten monoton den Sachverhalt. Dem Personal wurde das sichtlich unangenehm. Es folgten ziemlich hektische Telefonate, die dann recht abrupt, offensichtlich mit entsprechender Anweisung beendet wurden. Jedenfalls konnten wir schlußendlich dann einsteigen.

. -- .

Im Februar 2001 trat ich meinen lang erwarteten Urlaubsflug nach Mexiko an. Da sich der Abflug in Stuttgart um mehrere Stunden verspätete, verpaßten wir unseren Anschlußflug in Amsterdam. Wir mußten dort eine Umbuchung vornehmen, was schließlich gelang, allerdings erst für einen Tag später über Detroit. Beim Boarding in Amsterdam mußten wir noch eine Befragung von amerikanischen Sicherheitsbeamten über uns ergehen lassen, die sich dafür interessierten, ob wir unser Gepäck unbeaufsichtigt stehengelassen hätten, und vor allem dafür, woher mein Freund und ich uns eigentlich kennen würden, da er doch Deutscher und ich Österreicherin bin. Da sich auch der Abflug in Amsterdam um mehrere Stunden verspätete, verpaßten wir erneut unseren Anschlußflug in Detroit, mußten nochmals umbuchen und flogen schließlich mit einem Verlust von fast zwei unserer sauer verdienten, spärlichen Urlaubstage und über Dallas nach Mexico City.

. -- .

Nach dem inzwischen üblichen, nervend langen Einchecken näherten wir uns am 19.12.2001 zügig dem uns bestimmten Flugsteig am Frankfurter Flughafen, um den ersehnten Weihnachtsurlaub anzutreten. Bei der Handgepäckkontrolle wird neuerdings strengstens die Größe kontrolliert, was nicht in die entsprechende Maßbox paßt, darf nicht mitgenommen werden. »Verschärfte Sicherheitsvorkehrungen«, heißt es auf Nachfrage. Man fragt sich, welchen Sicherheitszuwachs diese Maßnahme haben soll! Auf jeden Fall vermiest sie jedem die Möglichkeit, sich aus seinem knappen Jahresurlaub ein Andenken mitzubringen, wenn es keine Normgröße hat. Wer wie ich gerne reist und seine Wohnung mit den vielen netten Dingen aus aller Herren Länder vor Augen hat, weiß, wovon ich spreche. Hinter der Vorkontrolle befindet sich ein Warteraum von etwa 80 mal 20 Meter, die Längsseite mit 10 Kontrollpunkten mit Durchleuchtungskontrollen und Metalldetektoren und je 4-5 Kontrollbeamten versehen. In dem Warteraum standen dicht gedrängt ca. 1000 bis 1500 Menschen. Wer nicht zu Platzangst neigt, konnte sie hier bekommen. Wir waren besorgt, unseren Flug zu verpassen, zu Recht, wie uns nach wenigen Minuten klar wurde. Wir würden mindestens eine Stunde warten müssen, hatten also tatsächlich keine Chance, unser Flugzeug rechtzeitig zu erreichen. Wie wir sind andere in derselben bedrängten Lage und bitten und betteln, vorgelassen zu werden. »Laßt sie doch vor!« »Nein, unser Flugzeug geht auch bald.« »Wir stehen schon eine Stunde.« usw. war in der zunehmend nervösen, gegeneinander aggressiven Atmosphäre zu hören. Nach einiger Zeit richtete sich der Unmut endlich gegen die schikanösen langwierigen Kontrollen bei der Suche nach Taschenmessern, Nagelfeilen und Pinzetten u.ä. »Terroristenbesteck«.

In einem Moment der Ruhe sagte ich langsam, aber bestimmt und sehr laut und deutlich, so daß es im ganzen Raum zu hören war: »Hier gibt es 10 Kontrollpunkte, davon sind nur 5 besetzt. Dies ist eine Zumutung!« Offensichtlich froh, daß doch jemand aussprach, was heimlich jeder dachte, applaudierte ein nicht unerheblicher Teil der Anwesenden. Manche riefen »Bravo«, »Er hat recht, es ist eine Zumutung« u.ä. Die im Hintergrund die ganze Zeit postierten BGS-Beamten verschwanden daraufhin, um nach wenigen Sekunden mit schußsicheren Westen und Maschinenpistolen demonstrativ in den Warteraum zu treten. »Was ist hier los?«, wurden wir angeherrscht. »Wer war das?«, kam als Denunziationsaufforderung dazu, der aber niemand nachkam. Dafür gab es mehrere, vorwiegend deutsch sprechende Ausländer, die ihren Unmut trotz der offensichtlichen Drohung kundtaten. Immerhin sahen sich die Beamten daraufhin zu einigen Erklärungen in der Preislage »momentaner Personalmangel ..., es sei eben kurz vor Weihnachten ...« genötigt, nicht ohne allerdings noch frech aufzutrumpfen. Wem es nicht passe, könne ja das nächste Mal von einem anderen Flughafen abfliegen. Die Atmosphäre blieb aber weiterhin grummelig. Wenige Zeit später kam es dann zu einer Drängelei an einer Wartelinie, woraufhin sich die Beamten mit ihrer demonstrativen Waffenschau erneut am Ort des Geschehens aufbauten und das Beachten der Linie einforderten. Sie erreichten so leidlich ihr Ziel, so richtig ruhigzustellen waren die Leute aber nicht, das Murren nahm weiter zu. Einige Minuten später fiel dann auf einmal weiteres, bislang nicht vorhandenes Personal vom Himmel. Um die aufgebrachte Menge zu beruhigen, wurde ein weiterer Kontrollpunkt geöffnet. Wir konnten mit den ersten hindurchkommen. Geschafft! Nun erfuhren wir, daß unser Flugzeug mehrere Stunden Verspätung hatte. Wir verpaßten schließlich unseren Anschlußflug, mußten eine teure Hotelübernachtung einschieben und verloren am Ende zwei unserer spärlichen Urlaubstage. Mag man bei letzterem den Zufall noch für möglich halten, so ganz sicher nicht bei den Kontrollen. Um den Andrang vorherzusagen, genügte ein Blick auf den Flugplan. Zwischen 10 und 12 Uhr sollte vom Terminal 1B alle 5 Minuten ein Flug mit je mindestens 200 Passagieren abgehen. Bemerkenswert bleibt, daß der Fall der Unmutsäußerung, die sich nicht mit Gewaltdemonstration abstellen läßt, offensichtlich einkalkuliert ist, denn wo hätte sonst das vorher mangelnde Personal herkommen können?

Wie zum Hohn konnte ich unmittelbar nach besagtem Kurzurlaub in den ersten Januartagen dieses Jahres im Deutschlandfunk eine Sendung über das Transitabkommen BRD/DDR aus dem Jahre 1971, in der ein Oberstleutnant a.D. der NVA, dreißig Jahre Leiter der Abteilung Paßkontrolle der DDR, nicht ohne Stolz berichtete, wie die Kontrollbehörden der DDR den damals gestiegenen Transitverkehr bewältigten, hören. So wurde beispielsweise der Osterverkehr statistisch erfaßt ... leider, so der Oberstleutnant, habe es keine Computer gegeben, sonst hätte man das Verkehrsaufkommen im Interesse einer reibungslosen Abfertigung noch genauer vorausberechnen können. Hier unterbrach frech der Moderator und fragte in ungeduldigem Ton, daß es doch gewiß eine Menge Vorschriften gegeben habe, und davon solle doch hier jetzt mal berichtet werden. Ja, die hatte es gegeben, antwortete der unbedarfte DDR'ler, nämlich, daß eine Kontrolle im Schnitt nicht länger als 4 Minuten zu dauern habe. Mal abgesehen davon, daß ich Interviews oder Berichte zu den derzeitigen Geschehnissen, wovon meines ja nur ein Beispiel ist, sozusagen brandaktuell gefunden hätte, diese aber nicht zu hören waren, stelle man sich den gleichen Moderator mal im Interview mit einem verantwortlichen BGS'ler vor. Wie verständnisvoll (alles nur weil ...) und unterwürfig wäre er gewesen, um den Gedanken an die hinter den Schikanen stehenden Vorschriften zu zerquasseln.

. -- .

Ich flog schon vor dem WTC-Attentat nur sehr ungern über die USA, weil ich die dortigen, im besonderen für Europäer schlechte Behandlung schon öfter erdulden mußte. Ich hatte, wie sich herausstellen sollte, zu Recht große Bedenken. Um mein Urlaubsziel in Zentralamerika zu erreichen, gab es leider keine andere Möglichkeit, als über Houston/USA zu fliegen. Die noch im Flugzeug auch für Durchreisende verteilten Einreise- und Zollformulare verlangten genaueste Aufstellungen, so konnte man sich innerlich schon mal auf die Einreise ins »gelobte« Land einstellen; interessiert hat diese Zettel später jedenfalls niemand. Nach der Warterei am Einreiseschalter mußte man sich dann den weiteren Weg suchen, denn ausgeschildert war nichts. Dem Strom folgend gelangten wir in eine völlig überfüllte Halle mit Gepäckbändern und langen Schlangen vor der Zollabfertigung. Hier bekamen wir durch Zufall mit, daß unser Gepäck, entgegen expliziter gegenteiliger Zusage vor dem Abflug, nicht automatisch weiterbefördert würde, sondern von uns selbst durch den Zoll transportiert werden müsse. Nachdem wir die endlosen Schlangen am Zoll mit dem Gepäck endlich passiert hatten, die Zeit bis zum Weiterflug wurde allmählich knapp, konnten wir gerade 20 Meter laufen, bis wir auf die nächste Schlange stießen. Da wir nicht noch mehr Zeit verlieren wollten und uns niemand in der Schlange sagen konnte, warum er dort stand, wollte ich mich kundig machen. Dabei bin ich, wohl von einem Wachmann beobachtet, drei Schritte durch eine Tür in die Empfangshalle des Flughafens geraten. Als ich meinen Irrtum bemerkte, wollte ich sofort zurückgehen, was mir durch den herbeieilenden Wachmann verwehrt wurde. Erklärungen meinerseits wurden vollständig ignoriert und mit der Drohung, die Polizei zu holen, falls ich zurückgehen würde, quittiert. Mir blieb nichts anderes übrig, als draußen zu bleiben. Während ich noch überlegte, was ich tun könnte, sah ich, daß anderen Reisenden, der Sprache nach US-Amerikaner, derselbe Irrtum unterlaufen war, sie aber durch eine andere Tür ungehindert zurückkehren konnten. Ich schloß mich kurzerhand einfach an, wurde aber, kaum daß ich angekommen war, von besagtem Wachmann entdeckt. Er schoß sofort auf mich zu, während die anderen unbehelligt blieben, wies mich nachdrücklich hinaus und drohte mit der Polizei. Als ich nicht sofort Folge leistete, forderte er per Funk weitere Sicherheitskräfte an. Da ich mit der amerikanischen Polizei verständlicherweise nichts zu tun haben wollte, ging ich nun doch hinaus, wobei ich gerade noch meine Freundin aufmerksam machen konnte. Glücklicherweise gelang es ihr in meiner Abwesenheit schließlich, den Wachmann zu beschwichtigen, so daß ich nach einiger Zeit wieder hinein durfte. Diese ganze demütigende Gängelei hatte sich am Ende so lange hingezogen, daß wir unser Gepäck schließlich selber zum Flugzeug tragen mußten und froh waren, überhaupt noch mitzukommen.

. -- .

Wie bereits ein Jahr zuvor, verbrachte ich Anfang Februar dieses Jahres eine kurze Woche Urlaub mit einem Freund in Griechenland. Vom teuren Bahnkartenpreis für den Hinweg, der einen gewöhnlichen Autofahrer trotz der inzwischen unglaublichen Benzinpreise doch etwas plättet, mal ganz abgesehen, begann der Urlaub gleich am Frankfurter Flughafen mit nervenaufreibendem Ärger. Wir hatten ein großes Gepäckstück, was ins Fluggepäck gehen sollte, und vier kleinere (einen Rucksack, eine Sporttasche, eine Handtasche und meine Gitarre) dabei. Letztere wollten wir, wie im Vorjahr auch, als Handgepäck mitnehmen. Zugegeben, die Gepäckstücke waren nicht gerade wenige, und man mußte in den Fächern über den Sitzen etwas Platz schaffen, um alles verstauen zu können, jedoch bereitete dies bei allen meinen bisherigen Reisen nie Schwierigkeiten. Auch beim Einchecken gab es, trotz der »pro Person ein Gepäckstück«-Regel, nie Probleme. Diesmal war es anders, und man verlangte von uns kategorisch, das zerbrechliche und empfindliche Handgepäck als Fluggepäck aufzugeben. Alles Argumentieren und Vergleichen half nichts, denn die »Sicherheitsbestimmungen« müßten eingehalten werden. So begaben wir uns an das Ende der Schlange, um den zerbrechlichen Inhalt der Sporttasche etwas abzusichern, damit wir diese dann preisgeben konnten. Wieder am Schalter angelangt hieß es: »Das sind immer noch zu viele Gepäckstücke!« Das gleiche Spiel also noch einmal ... Opfer wurde diesmal die Handtasche, die, wie die Sporttasche auch, völlig zerquetscht in Griechenland ankam. Da wir jetzt nur noch den mit äußerst zerbrechlichem Inhalt versehenen Rucksack und meine Gitarre als Handgepäck bei uns hatten, durften wir einchecken. An der äußerst »gewissenhaft« ausgeführten Körper- und Gepäckkontrolle und den mit einer MP im Arm herumstehenden Polizisten vorbeigekommen, setzten wir uns in der Flughalle nieder und versuchten, die Gedanken wieder auf den bevorstehenden Urlaub zu richten ... doch plötzlich hörten wir eine uns schon bekannte Stimme: »Dieses Gepäckstück (gemeint war mein Instrument) können Sie nicht als Handgepäck mit sich führen.« Da ich das Instrument bisher immer als Handgepäck mitführen konnte, dachte ich natürlich nicht daran, es in einem Schalenkoffer (der übrigens auch keinen wirklich sicheren Schutz bietet) unterzubringen. Aber wieder: alles Argumentieren nützte nichts, ich sollte die Wahl haben zwischen einem Urlaub oder einer kaputten Gitarre - keine Widerrede. Nachdem wir erneut verärgert auf den problemlos verlaufenden gleichen Vorjahresflug verwiesen hatten, setzte sich die Flughafenangestellte telefonisch mit ihrem Vorgesetzten in Verbindung. Die Angelegenheit zog sich in die Länge, und wir hatten schon Angst, daß es schließlich heißen würde, das Flugzeug sei leider, leider schon weg. Wir ließen deshalb den Vorgesetzten Vorgesetzten sein und begaben uns recht energisch und selbstverständlich zur letzten Flugscheinkontrolle, wo das Personal auch etwas Skrupel bekam, uns den Zutritt weiter zu verwehren. Ohne irgendeine Zusage des »Vorgesetzten« nahmen wir unsere Plätze in Anspruch, und ich stellte mein Instrument einfach zwischen die Beine. Und siehe da, es passierte gar nichts. Kein Mensch kümmerte sich um uns, alle unumgänglichen Schwierigkeiten waren vom Winde verweht. Alles also pure Schikane! Denn, daß jemand terroristischerweise den Piloten mit einer Gitarre erschlagen würde, ist nun doch recht unwahrscheinlich. Als wir dann starteten, merkte ich, wie mich tatsächlich eine Art »Glücksgefühl« überkam; das »Glücksgefühl«, was sich bei einer Ratte einstellt, wenn diese nach einer Reihe von Stromschlägen einmal keinen bekommt. Endlich in Griechenland angekommen, holten wir unseren Flugmatsch ab. Der Urlaubsbeginn war uns jedenfalls gründlich verdorben. Beim Rückflug gab es wegen des Gepäcks - wir hatten drei Handgepäckstücke dabei - komischerweise wieder keine Schwierigkeiten, dafür aber, ob wir wollten oder nicht, nur vegetarisches Essen! Die Zeiten, wo der Kunde König war oder der teuer zahlende Fluggast zuvorkommend behandelt wurde, sind definitiv vorbei. Auf Nachfrage bekamen wir wenigstens einen Wein, und das »Glücksgefühl« machte sich wieder bemerkbar. Lust anzustoßen hatten wir trotzdem nicht.

. -- .

Im Februar 2002 flog ich dienstlich von Genf nach New York. Nach der normalen Handgepäckkontrolle durch das Röntgengerät wurde unmittelbar danach vor Betreten der Abflughalle dieselbe Prozedur noch einmal durchgeführt - diesmal allerdings hieß es »Schuhe aus«, weil diese auch durchleuchtet werden müßten. Am New Yorker Flughafen angekommen, traf ich einen Arbeitskollegen, der mich mit den Worten: »Schon wieder haben sie mich verhört« entnervt begrüßte. Er war von zwei US-Beamten langwierig befragt worden, warum er so oft in die USA reise, was genau er dort wolle, warum es nicht reichen würde, sich zu den Sitzungen, die er vorgebe zu besuchen, per Telefon zuzuschalten, ob er dort selber rede oder nur zuhöre usw. Er erzählte mir, daß er auf seinen von Berufs wegen notwendigen Flügen schon sehr oft in schikanöser Weise durchsucht und verhört wurde. Z.B. sei er kürzlich aufgefordert worden, seinen mitgeführten Firmen-Laptop anzuschalten, damit man die darauf befindlichen Daten einsehen könne. Da die Batterien des Gerätes leer waren und er kein Netzkabel dabei hatte, konnte er der Aufforderung nicht nachkommen und bekam mitgeteilt, daß in diesem Fall das Gerät beschlagnahmt werden müsse. Als ihm daraufhin »what a crazy world« herausrutschte, war der Beamte, der angeblich »you are crazy« verstanden hatte, beleidigt und nötigte ihn, sich erneut mit seinem gesamten Gepäck ans Ende der Warteschlange einzureihen. Er wartete also wieder, sein Gepäck wurde nochmal genauso detailliert untersucht, und nachdem inzwischen zwei Stunden verstrichen waren, wurde er erneut aufgefordert, seinen Laptop zu starten, was er natürlich wieder nicht konnte. In seiner Not rief er in die Menge und fragte, ob jemand ein Netzkabel für seinen Laptop hätte. Glücklicherweise hatte jemand eines, aber als er seinen Laptop jetzt starten wollte, interessierte sich der Beamte nicht mehr dafür und ließ ihn passieren. Als alle Passagiere an Bord waren und das Flugzeug zum Start bereit war, hieß es plötzlich: »Alle wieder raus.« Die amerikanischen Behörden wollten das Flugzeug noch einmal kontrollieren, was wieder anderthalb Stunden dauerte. Nachdem ich meine dienstlichen Angelegenheiten erledigt hatte, war ich froh, dieses unangenehme Land wieder verlassen zu können. Bei der Flughafenkontrolle in Newark »erwischte« es nunmehr mich. Nach Durchstrahlung meines Handgepäcks wurde dieses von einer typisch pampigen amerikanischen Flughafenangestellten durchsucht. Und sie wurde »fündig«: 2 Feuerzeuge befanden sich nämlich in meinem Handgepäck. »You are not supposed to have 2 lighters in here.« Warum ich denn keine 2 Feuerzeuge im Gepäck haben dürfe, fragte ich erstaunt zurück, worauf sie den ersten Satz einfach identisch wiederholte. Schon recht, aber was um alles in der Welt ist denn der Grund dafür? »You - are - not - supposed - to - have - 2 - lighters«, wiederholte sie erneut in scharfem Ton. Eine weitere Beamtin teilte mir nun mit, daß dies die Vorschriften seien, an die man sich zu halten hätte. Schließlich kamen zwei US-Soldaten in voller Kampfuniform und mit MG bewaffnet hinzu und »erklärten« die »Gefahr«. Man könne nämlich die Anzündvorrichtung des einen Feuerzeuges herunterreißen und das dann austretende Gas mit dem anderen Feuerzeug anzünden und so das ganze Flugzeug in Brand stecken, jawohl. Der zweite Soldat sah das wiederum ganz anders und sagte: »Wieso, ich dachte, auch ein einzelnes Feuerzeug darf nicht mit an Bord ...« Es war zu deutlich, daß sich diese Schikane noch unendlich fortsetzen würde. Um dem aus dem Weg zu gehen, entschloß ich mich, beide Feuerzeuge im Fluggepäck aufzugeben und bestieg wütend und empört darüber, was einem inzwischen so zugemutet wird, das Flugzeug.

. -- .

Ich nutze die mir zur Verfügung stehende Urlaubszeit, wann immer ich es finanziell ermöglichen kann, mir die Welt anzuschauen. Die Frequenz, mit der ich in den letzten Jahren auf meinen Flugreisen in irgendeiner Form Ärger habe, nimmt ständig zu, unabhängig davon, mit welcher Fluggesellschaft ich unterwegs bin. Inzwischen bin ich vor jeder Reise aufgeregt, ob dieses Mal alles gut geht. Auffälligerweise tauchten zeitgleich mit den Verschlechterungen, die meiner Beobachtung nach seit 1999/2000 deutlich zugenommen haben, in allen europäischen Flughäfen neu und dicht gehängt große Plakate auf, die unter der Überschrift »Fluggastrechte« diese ausführlichst auflisten. Anfang Juli dieses Jahres flog ich von einem Kurzurlaub nach Deutschland zurück und war schon regelrecht froh, daß beim Hin- und nun Rückflug bis dahin alles problemlos verlaufen war. Bald nach dem Start wurde dann im Zusammenhang mit üblichen organisatorischen Flughinweisen das Menü bekannt gegeben und dabei in einem Nebensatz beiläufig erwähnt, daß zum Essen die und die Getränke gereicht würden und man die und die Alkoholika kaufen könne. Es war so nebenbei erwähnt worden, daß meine beiden Freunde und ich unsicher waren, ob wir richtig verstanden hatten. Als dann das Essen kam, fragten wir nach. Tatsächlich bekamen wir die Auskunft, daß man zum Essen nur noch nichtalkoholische Getränke als Service bekäme und Alkoholika kaufen müsse. Auf weitere Nachfrage hieß es, daß dies angeblich seit März dieses Jahres so sei. Als wir dies unter Anführung gegenteiliger Erfahrungen bezweifelten, bestand die Stewardeß dann auch nicht weiter darauf. Tatsachen lassen sich offensichtlich leichter schaffen, wenn man so tut, als wenn sie schon alt sind. Wir taten kund, daß wir mit dieser stillschweigenden Einschränkung der Serviceleistung bei immerhin gleichem Flugpreis nicht einverstanden sind und fragten nach dem Grund. »Wegen der Belästigung der Fluggäste«, die so zugenommen habe. Als wir dies mit dem Hinweis auf langjährige und durchaus häufige Flugerfahrung in Zweifel zogen, bekamen wir dann die Auskunft, daß die Belästigung von Flugbegleiterinnen durch betrunkene Fluggäste so zugenommen habe. Als wir auch dies mit gleicher gegenteiliger Erfahrung anzweifelten, fiel das nächste Stichwort, es seien nämlich »Sicherheitsgründe«, wegen des 11. Septembers. Wir erwiderten nachdrücklich, aber ruhig, daß diese ominösen Sicherheitsgründe einen offensichtlichen Vorwand darstellen, eine weitere Gängelei und Reglementierung durchzudrücken, und fügten noch hinzu, daß wir davon ausgehen, daß die Stewardessen ja wohl angehalten sind, diese Auskünfte auftragsgemäß so zu erteilen, daß dies aber doch kein Grund sei, diesen Unsinn auch noch selbst zu glauben. Daraufhin war sie etwas verwirrt und wollte das Gespräch nun sichtlich beenden, wobei sie uns noch anriet, doch einen Brief an die Fluggesellschaft (Condor) zu schreiben. Anschließend verschwand sie mit dem typischen Stewardeßlächeln. Offensichtlich ist der Disput, vor allem aber wohl unsere schlußendliche »Uneinsichtigkeit« der Oberstewardeß berichtet worden. Diese kam wenige Minuten später lächelnd auf uns zu. Sie habe von unserer Unzufriedenheit gehört, bedauere das wirklich sehr, könne das auch verstehen, aber wir sollten doch auch verstehen, sie und ihre Kollegin hätten sogar schon ein Verfahren wegen Belästigungen durch Betrunkene, das müßten wir ihr glauben, das sei wirklich so ... Also, das gleiche nochmal von vorn, allerdings in der zweiten Runde mit einem Schuß mehr Verständnis und dazu persönliche Betroffenheit, die das Ganze glaubwürdiger machen sollte. Wir argumentierten ebenfalls genau gleich: Einzelfälle mögen vorgekommen sein und vorkommen, seien aber mitnichten ein hinreichender Grund für die Einschränkung. Daraufhin kamen von ihrer Seite in offensichtlich einstudierter Argumentationsreihe, wie in erster Runde auch, die ominösen »Sicherheitsgründe« und der 11. September. Wir wandten erneut ein, daß der Vorwandcharakter so eindeutig und es absurd sei, anzunehmen, daß sich ausgerechnet irgendwelche moslemischen Terroristen im Flugzeug Mut antrinken und in alkoholisiertem Zustand das Cockpit stürmen würden, und daß sie diesen verordneten Unsinn wohl sagen müsse, aber doch nicht glauben. Das war im Plan offensichtlich nicht vorgesehen, sie sprang jetzt zwischen den Argumentationslinien Belästigung und Sicherheit hin und her und erklärte schließlich, das seien eben Absprachen unter den Fluggesellschaften, da könnte sie gar nichts tun, aber wir können doch eine Eingabe machen. (Wenig später auf einem BEA-Flug war das Problem aber plötzlich gar nicht mehr vorhanden - obwohl Großbritannien die Rache der Islamisten doch viel eher zu fürchten hatte als Condor! - Es lebe die horizontale Kommunikation, die die Fluggesellschaften per IATA gewiß haben, aber in diesem Fall auch die Fluggäste ... jedenfalls war sogar die Vortäuschung der Absprache einer Schikane einstudiert worden, damit der »Sender« stärker scheine [nach Festinger].) Also, wenn gar nichts hilft, dann ist die Devise: abwimmeln unter Berufung auf höhere Instanzen, auch hier fällt die punktgenaue Wiederholung des Vordialoges auf. Auf unsere Erklärung, daß es ja genau unsere Aussage sei, daß eben diese Absprachen zur koordinierten Gängelei bestehen und wir mitnichten unsere Zeit mit dem Schreiben von Eingaben, die ja doch nur im Papierkorb landen, vergeuden werden, wurde sie ganz künstlich aufgeregt: nein, nein, bei ihnen würde jede Eingabe ernst genommen ... und beeilte sich, das Gespräch zu beenden, nicht ohne am Schluß noch die Strammstehkeule zu schwingen: »Aber, in einem sind wir ja wohl einig, daß dieser 11. September ein schreckliches Ereignis war ...!« (Auch diese Datumsangabe - statt »New Yorker Attentat« u.ä. - ist international gleichgeschaltet und trainiert und nicht dem Zufall überlassen.)

Brechen wir an dieser Stelle die aus Anschaulichkeitsgründen doch recht ausführliche, beispielhafte Berichterstattung ab, lassen sie eine Weile auf uns wirken und extrahieren anschließend das den Erzählungen gemeinsame Substrat.

Die verschiedenen Berichte zeigen, daß die Erlebnisse keineswegs zufälligen, sondern systematischen Charakter haben. Für Vorsätzlichkeit und Planung sprechen allein wegen des dafür notwendigen Personalbedarfs die Häufigkeit der Kontrollen und Eingriffe. Die dreiste Selbstsicherheit der Staatsbeamten, mit der diese ihres »Amtes« walten, wäre ohne verbürgte Garantie, dafür Lorbeeren statt mindestens Tadel bzw. Versetzung oder Degradierung zu ernten, undenkbar. Gleiches gilt natürlich für die Angestellten im Flugsektor. Darüber hinaus ist auffällig, daß die »Argumentationen« und Handlungen offensichtlich vorgegebenen, rekonstruierbaren Schemen bis zur Wortidentität folgen. Diese müssen in entsprechenden Seminaren, die sicher ordentlich Geld kosten, erlernt und abgefragt worden sein, sonst würden sie nicht derart standardisiert ablaufen. Die ebenfalls teuren, die Einschnitte begleitenden Plakataktionen sind gezielt koordiniert. Jeder Verschlechterung wird damit sofort das verordnete Dementi entgegengesetzt mit dem Ziel, die Wahrnehmung derselben zu paralysieren. Bei sämtlichen polizeilichen Kontrollen handelt es sich naturgemäß um eine direkte Auftragserfüllung staatlicher Vorgaben - denn, wer schult die Diener des Staates, wenn nicht dieser selbst -, im Flugsektor über die von staatlicher Seite mindestens koordinierten »Sicherheitsbestimmungen« um eine indirekte, wobei diese Bestimmungen nach dem sog. 11. September 2001 ja inzwischen sogar offen auf direkten US-Befehl weltweit verschärft und gleichgeschaltet werden, weshalb man eben seitdem z.B. kein Land der Welt mehr mit einem Taschenmesser im Handgepäck bereisen kann. Jetzt, wo es nur noch eine Weltmacht gibt, die angesichts des wieseligen Gehorsams insbesondere der europäischen Quislingsregierungen schalten und walten kann, wie sie möchte, soll sich endlich jeder Nichtamerikaner, vor allem jeder Europäer, auch fühlen wie in einem besetzten Land. Staatliche und parastaatliche Organe, die ihrer ureigensten Aufgabe nach dem nationalen Interesse und dem Schutz der eigenen Bevölkerung zu dienen haben, mutieren zu Besatzungstruppen als verlängerter Arm fremder, das heißt amerikanischer Interessen, und werden auch als solche empfunden. Am Ende soll man sich dann noch einreden, alles sei nicht so schlimm, sei nur weil ... z.B. der »große Bruder« das alles ja nur wegen der »Sicherheit«, des »Terrorismus« und am Ende sogar in unserem eigenen Interesse tun müsse.

Der zeitliche Vergleich der Beispiele zeigt, daß die einschüchternde Kontrollpräsenz bereits vor dem (vielleicht doch selbst inszenierten?!) 11. September zugenommen hatte, insbesondere bezüglich der Militanz der Flugkontrollen damit aber eine quantitative und qualitative Zäsur festzustellen ist. Der verbleibende Handlungsspielraum ist seitdem nochmals deutlich eingeschränkt worden und wird es weiter, vor allem der absolute Gehorsam vor dem amerikanischen Weltherrn wurde dabei ins Zentrum gerückt.

Inzwischen wird mit den Bewohnern der europäischen Kolonien nicht mehr lange gefackelt. So war einem Interview der 'Süddeutschen Zeitung' (4.1.2002) zu entnehmen, daß eine Deutsche, die nach der vierten Kontrolle am Washingtoner Flughafen bei der minutiösen Durchwühlung ihrer Unterwäsche fragte, ob die Zollbeamtin wirklich glaube, darin eine Bombe zu finden, mit Handschellen abgeführt und ins Gefängnis geworfen wurde, wo sie sich komplett entkleiden mußte, ohne Kommentar eine Spritze in den Arm bekam und anschließend die Nacht mit drei anderen Gefangenen auf dem Boden einer Zelle, über den Ungeziefer kroch, verbringen mußte. Nach FBI-Verhören und einer weiteren Nacht im Gefängnis wurde ihre »Tat« als »Fehlverhalten« eingestuft, sie mußte sich »schuldig« bekennen und kam nach Zahlung von 1000 Dollar schließlich frei. Der Kommentar der 'Süddeutschen' konstatiert daraufhin, daß alles wahrscheinlich eine Frage des unterschiedlichen Humors (von Amerikanern und Europäern) sei. Nun ja, kein Sphinkter ist zu eng, daß sich ein Zeitungsschreiberling nicht hineinzwängen und dabei seinen Auftrag erschnüffeln würde, einer vielleicht aufkeimenden Empörung oder Wut angesichts einer ungeheuerlichen Behandlung mit gehorsamem Zynismus die Spitze zu brechen.

Die Präsenz kontrollierender und gängelnder Behörden und Instanzen ist inzwischen allgegenwärtig. Es geht nicht darum, grundsätzlich jedem behördlichen Eingriff den Sinn abzusprechen oder irgendwelchen anarchischen Zuständen das Wort zu reden. Zweifelsohne ist in jeder Gesellschaft eine gewisse Kontrolle bezüglich der Einhaltung einmal aufgestellter Regeln notwendig, an ihrer diskreten Durchführung würde auch niemand Anstoß nehmen, vorausgesetzt natürlich, die Regeln sind erstens sinnvoll - wobei Nachweispflicht bezüglich des Nutzens für denjenigen besteht, der die Forderung aufstellt; keinesfalls muß derjenige, der die Forderung nicht einzuhalten gedenkt, deren Nutzlosigkeit nachweisen - und zweitens die Kontrollen und ggf. Strafen dem Sachverhalt angemessen. Daß man sich inzwischen wie ein Schwerverbrecher fühlen soll, weil man z.B. an einem netten Abend etwas Bier getrunken hat und mit dem Auto nach Hause fährt, weil man mit 50 km/h durch die Tempo-30-Zone und nicht mit 100 km/h über die Autobahn schleicht oder weil man am Flughafen irgendeine Linie übertreten hat, ist in der Regel jedenfalls weder das eine noch das andere. Es gibt keine Belege dafür, daß durch leichten Alkoholgenuß die Unfallraten erhöht oder durch Geschwindigkeitsbegrenzungen auf Schleichniveau diese gesenkt werden können. (Für letzteres gilt angesichts der plötzlichen Bremsungen infolge der ständig neu auftauchenden Begrenzungsschilder mit Sicherheit das Gegenteil.) Ebensowenig kann durch Gängelei am Flughafen die Absturzrate von Flugzeugen beeinflußt werden, noch ist je ein Fall bekannt geworden, bei dem ein Flugzeugkidnapping mittels neuerdings zu terroristischen Mordwaffen hochstilisierten Nagelfeilen und Feuerzeugen erfolgte. Man gehe alle berichteten Schikanen und demütigenden Beispiele unter dem Aspekt der Sinnfälligkeit und Angemessenheit durch, und man wird zum gleichen Ergebnis kommen.

Dem bürgerlichen Verständnis nach muß grundsätzlich gelten, daß der Staat und seine Behörden sich so wenig wie möglich in die Angelegenheiten seiner Bürger einzumischen haben und ihrerseits für jedes Eingreifen konkret begründungspflichtig sind. Die persönliche Freiheit des Individuums ist dabei das höhere Gut und darf nur dann zugunsten der Gemeinschaft eingeschränkt werden, wenn der Schaden für diese den persönlichen Freiheitsverlust des einzelnen deutlich überschreitet. Für den Fall, daß man tatsächlich anderen schadet, gibt es Gesetze, und damit hat es sich. Wie weit wir davon inzwischen entfernt sind, zeigt die Selbstverständlichkeit, mit der »verdachtsunabhängige« oder »Routinekontrollen« ebenso wie Videoüberwachungen an Autobahnen und öffentlichen Plätzen, an die wir inzwischen gewöhnt worden sind, durchgeführt werden. Sie sind diesem Grundsatz diametral entgegengesetzt und stellen eine klassische, dem bürgerlichen Rechtsprinzip, nach dem bis zum Beweis des Gegenteils die Unschuldsvermutung gilt, widersprechende Beweislastumkehr dar. Jeder soll sich potentiell verdächtig fühlen und wird entsprechend behandelt. So springt man mit Knechten um, nicht mit Bürgern, die den Titel verdienen. Mit der Abschaffung der staatlichen Souveränität verliert ein staatsbürgerliches Bewußtsein seine Grundlage. Es heißt Hacken zusammenknallen und gehorchen, am besten vorauseilend. Wie weit diese Knechtsseligkeit bereits verfangen hat und katzbuckelnd reproduziert wird, zeigt die wahrhaft untertänige Rechtfertigung jeder neuen Schweinerei - derzeit wird ja die generelle Erfassung von Fingerabdrücken und genetischen Profilen ins Auge gefaßt - durch die Geschurigelten selbst mit den häufig zu vernehmenden Worten: »Mich stört das nicht, ich habe nichts zu verbergen.« Jeder anständige Mensch hat etwas zu verbergen, sogar sehr vieles, genau genommen alles im weiteren Sinne persönliche, weil es nämlich niemanden etwas angeht und keinen Schweinerüssel zu interessieren hat, was man da denkt oder tut. Das gilt für jede die Bezeichnung verdienende humane Gesellschaft. Daß man im Land der Berufsverbote aus existentiellen Gründen gezwungen ist, ihrem Charakter nach durchaus öffentliche Aktivitäten (Verteilen von Flugblättern, Besuch von Demonstrationen oder Veranstaltungen, wenn diese nicht lizenziert sind, u.a.) zu verbergen, ist dagegen pervers und spricht für die inzwischen jeder bürgerlichen Grundlage entbehrende Finsternis dieses Staates.

Das subjektive Korrelat der objektiven Gewaltverhältnisse ist ein gedrücktes und eingeschüchtertes Lebensgefühl, das sich zunehmend breitmacht. Man soll (und muß aus purer Selbstverteidigung leider ja auch oft) in ständiger Hab-Acht-Stellung sein, ob man nicht schon wieder ein Verbot übersehen hat oder bei irgendeinem »Vergehen« erwischt werden könnte. Die Energie, die durch diese innere Duckhaltung dauerhaft beansprucht und abgezogen wird, läßt ein entspanntes Empfinden, das ja zwingend notwendig für die Wahrnehmung der eigenen Person, im Kern also ihrer Wünsche ist, kaum mehr aufkommen - jeder kann seine dahinfließenden Tage einmal unter diesem Aspekt betrachten und wird feststellen, wie rar und abgerungen unter der allgegenwärtigen Bedrückung diese Momente der Selbstwahrnehmung sind. Mit den ständigen Schikanen, Kontrollen und Beobachtungen wird gezielt ein Gefühl der Infantilisierung erzeugt, was über Andockung an entsprechende Kindheitssituationen, in denen man auch einer Dauerkontrolle hilflos ausgeliefert war und häufig unsinnigen und nicht nachvollziehbaren Forderungen nachzukommen hatte, die Auslösung von Gehorsamsreaktionen erleichtert. In aller Regel ist weder dem (auftragserfüllenden) Schikaneur noch dem Schikanierten diese Andockung bewußt, sie funktioniert trotzdem, denn ein Lernziel des in der Kindheit infolge Gewaltdrohung installierten innerpsychischen Fremdkörpers, des Überichs, ist der (unbewußte) Satz: »Wer die Gewalt hat, hat das Recht; wer sie nicht hat, muß gehorchen.« Mit erdrückender Mehrheit wird dieses Verdikt dann lebenslang reproduziert und erleichtert den Herrschenden die Stabilisierung der Untertänigkeit. Das erklärt auch eine entsprechende Verwunderung und Störung im Reaktionsablauf, wenn eben diese Gehorsamsreaktion nicht ausgelöst werden kann, d.h. Schikane und Gewaltdrohung auf Widerspruch oder Gegenwehr stoßen.

Zweifellos durchzieht das infolge permanenter Drohung und Existenzangst gedrückte und eingeschüchterte Lebensgefühl inzwischen alle Bereiche. Kann ein unangenehmer oder auch strenger Chef bei der Arbeit, wo die Atmosphäre angesichts der Arbeitslosenzahlen fraglos immer unerträglicher wird, sich immerhin auf Funktionalität im Sinne des Arbeitsablaufes berufen und unter dieser Rubrik auch die eine oder andere schurigelnde Maßnahme als einem Zweck dienlich, also wenigstens leidlich sinnvoll abbuchen, so gibt es für jede Schikanemaßnahme im raren Freizeitbereich keine noch so fadenscheinige sinnvolle Begründung. Deren Zweck erschöpft sich in der Schikane, ihr Ziel ist ausschließlich die Demütigung, die den Untertanengeist hervorbringt und festigt. Man merkt die tatsächlich größere Einschüchterung daran, daß trotz allem Gehorsam über den Chef, wenn es unbemerkt möglich ist, deutlich häufiger geschimpft und sein Handeln unter dem Aspekt der Gerechtigkeit ausgewertet wird als beispielsweise über die beschriebenen leidigen Verkehrskontrollen, Bußgeldbescheide, Flugschikanen usw. (Die kognitive Dissonanz ist bei letzteren größer, ihre Reduktion zugunsten des starken Senders unter Preisgabe der eigenen Wahrnehmung nimmt dabei tatsächlich extrem hirnverrenkende Formen an, man nehme z.B. die angeführten Rechtfertigungen dafür, warum man keinen Nagelknipser mit in das Flugzeug nehmen darf.)

Es ist auffällig und das Gegenteil von Zufall, daß im besonderen Bereiche betroffen sind, die mit der Mobilität zusammenhängen, denn mit dieser verknüpft sich ein wesentlicher Freiheitszuwachs. Jeder erinnert sich sicher an seine diebische Freude, als er endlich mit dem langersehnten ersten eigenen Mofa oder Auto der Reichweite der schnüffelnden Eltern und Nachbarn entkommen konnte, und daran, wie deutlich unangreifbarer und mutiger man sich gefühlt hat und auch tatsächlich war, weil man der aufgezwungenen Enge und Kontrolle bedarfsweise entfliehen konnte. Es spricht für den reaktionären Kern der Grünen, daß sie von Anfang an die Füße und maximal das Fahrrad favorisiert haben, mit denen man eben nicht erstens schnell und zweitens weit genug wegkommt; ihre Familienpropaganda paßt dazu, strukturidentisch zu den Nazis. Die Einschränkung der Mobilität wirft auf die Kinderposition zurück. Jeder, der einmal ein Auto hatte und dieses aus Kostengründen aufgeben oder einen Fahrerlaubnisentzug durchstehen mußte - eine genau aus diesem Grund inzwischen so skandalös inflationär angewandte Strafmaßnahme -, kann das sofort bestätigen. Bei der Einschränkung der Mobilität geht es um den damit verbundenen potentiellen Freiheitszuwachs, vor allem aber um den tatsächlich genutzten: Man kann Freunde treffen, ist also nicht so isoliert, kann (horizontal) kommunizieren ohne dazwischenquäkende Mutter, Frau oder Glotze, und viel eher artikuliert sich dabei möglicherweise ein unangepaßter Gedanke. Man kann sexuelle Erfahrungen machen (dank des HIV-Hometests geht es prinzipiell inzwischen wieder mit deutlich verringertem Risiko spontan), und nicht zuletzt erweitert jede Reise den Horizont und erschwert das Einsickern von Ideologie. So ist es viel schwerer, einem Chinareisenden zu verklickern, daß dort ein frauenfeindliches Regime herrsche oder Geburtenkontrollmaßnahmen generell undurchführbar seien. Einem Südafrikareisenden wiederum kommt die angeblich riesige Gefahr, die für die letzten Nashörner oder Leoparden der letzten Naturreservate von der Wilderei für die angeblich monströsen Bedürfnisse der sogenannten reichen Länder ausgehen soll, zu Recht sekundär und mickrig vor, wenn er einmal die in die Reservate rasant hineinwuchernden neuen Siedlungen und die jeden anderen Lebensraum zunichte machenden endlosen landwirtschaftlichen Nutzflächen mit eigenen Augen gesehen hat. Der entscheidende Wert geht vom Kulturvergleich aus. 3) Die Erkenntnis, daß die Verhältnisse, in die man hineingeboren ist, historisch bedingt und wandelbar sind, legt auf jeden Fall nahe, daß die derzeitigen nicht so sein müssen. Eine durch Kenntnis vergangener Kulturen induzierte gedankliche Zeitreise kann die Bedrückung der Jetztzeit kurzzeitig mildern, das Nachdenken über mögliche Ursachen des Untergangs alter Kulturen und vielleicht sogar die Phantasie über wünschenswerte Gesellschaften anregen. Die Mobilität kann sich also über die Möglichkeit zum Vergleich und zur Kommunikation im Sinne eines Ich-Zuwachses auswirken. Darum geht es eben, wenn genau an dieser Stelle jede Möglichkeit abgeschnürt wird. Es soll tatsächlich nichts übrig bleiben, was das Überleben von Individuen, d.h. von selbständig denkenden und empfindenden Menschen statt reflexhaft gehorsamen Knechten, wahrscheinlicher werden läßt. Als eines der letzten Freifelder wird jetzt, und das ist mit Sicherheit ein zumindest höchst willkommener, wenn nicht geplanter Seiteneffekt des WTC-Attentates, der Reiseflugverkehr in Angriff genommen, nachdem allerdings schon vorher eine gewisse Eingewöhnung bei Reiseunternehmungen mit Flugzeug, Auto oder Bahn stattgefunden hatte. War schon in den letzten Jahren eine Fernreise für viele kaum noch erschwinglich, so wird sie in Zukunft für die allermeisten definitiv utopisch werden. Die Flugpreise steigen ständig - man erinnere sich an Herrn Joschkas zurückliegenden Einsatz zugunsten der Flugbenzinverteuerung - und werden in dem Maße weiter steigen, wie die Monopolisierung der Fluggesellschaften zunimmt. Auf dem Wege dahin nehmen nicht nur die verordneten, ihrerseits personalaufwendig teuren Drangsalierereien unter vorgeblichem Sicherheitsaspekt zu, sondern auch der für die Gesellschaften teure Flugkomfort ab. Überbuchungen, Streichungen und Zusammenlegungen von Flügen sind die Folge: »Fliegen zum Abgewöhnen« ist das Programm. Da sich inzwischen kaum noch jemand leisten kann, die Wahl der Fluggesellschaft davon abhängig zu machen, sondern froh ist, überhaupt einen einigermaßen erschwinglichen Flug zu bekommen, ergibt sich daraus für die Gesellschaften kein Konkurrenznachteil. Verleidet wird einem der Urlaub dadurch aber schon mal merklich, mal ganz abgesehen davon, wie oft man sich als durchschnittlicher Angestellter erlauben kann, wegen Flugverlegungen später als ausgemacht zur Arbeit zu erscheinen. Daß es inzwischen »normal« sein soll, daß Absprachen und Vereinbarungen, z.B. über Abfahrts- und Ankunftszeiten einfach generell nicht mehr verläßlich eingehalten werden, erreicht vorbürgerliche Zustände, so wie man sie aus sogenannten Drittweltländern kennt, in denen das Leben eines Menschen und damit seine Lebenszeit nichts wert ist und entsprechend damit geaast wird. Zudem sind in sehr vielen Ländern der Welt die Preise für die Besichtigung von historischen Anlagen etwa zeitgleich, offensichtlich auf zentrale Weisung der entsprechenden UNO-Gremien, in den letzten zwei Jahren drastisch erhöht worden. Kostete beispielsweise die Besichtigung ganzer indischer Tempelanlagen bisher Pfennig- bis wenige Markbeträge, so hat man als Ausländer seit etwa einem Jahr 10 bis 20 Dollar pro Tempel zu berappen! Das muß man sich erst einmal leisten können! (Inzwischen ist in einigen Städten, laut Auskunft der Inder aufgrund von Protesten indischer Parlamentarier, das entsprechende Schild mit einem 5-Dollar-Preis überklebt.) Wenn dann noch hinzu kommt, daß man für die Kolonialvolkswährung Euro immer weniger bekommt, dann ist bei aller Sparsamkeit eine solche Reise und der damit verbundene Wissenszuwachs gestorben.

Man sollte hier einen Moment innehalten und bedenken, in welch rasender Zeit auch an dieser Stelle neue Tatsachen geschaffen werden. Es ist doch noch gar nicht sooo lange her, daß sich junge Menschen mit etwas zielstrebiger Sparsamkeit ein kleines, billiges Auto leisten - heute kostet allein die notwendige Fahrerlaubnis mehrere tausend Euro - und sich darüber hinaus etwas von der Welt anschauen konnten. Wie wichtig und z.T. rettend dies sein kann, mag der eine oder andere, der in besseren Zeiten jung war, wohl noch erinnern. Was inzwischen noch übrig bleibt, sind Billigpauschalreisen mit Nachbars, und selbst dafür reicht es bei vielen nicht mehr (Beispielsweise stehen nach der Euroteuerung in diesem Jahr in Griechenland, einem bisher für etliche gerade noch erschwinglichen Urlaubsland, ganze Hotelanlagen einfach leer). Horizonterweiternd waren diese Reisen auch früher wohl nur begrenzt, allein schon deshalb, weil man diesen am dicht gedrängten Menschenmassenstrand gar nicht sehen konnte, aber immerhin ging es wenigstens einmal im Jahr raus aus dem Alltagsmief, und ein bißchen besser fühlte man sich dann vielleicht doch. Nun wird werbeverstärkt das »Urlaubsland Deutschland«, wenn nicht in der Regel direkt das grinserisch so genannte »Balkonien« angepriesen. (Man erinnere sich an die ausgiebige Propaganda, wonach selbst der Bundeskanzler seinen Sommerurlaub in seinem heimischen Garten verbracht habe, nachdem er sonst immer »arbeitet, damit alle Arbeit haben«.) Zu mehr reicht es nicht und soll es eben auch nicht reichen, zumindest, wenn es nach dem Willen der wenigen Herren dieser Welt geht. Für deren Zweck reicht es vollständig, wenn die Besitzlosen gehorsam malochen, und für die Regeneration der Arbeitskraft genügt ein 2-Quadratmeterbalkon allemal. Das Ziel ist auf jeden Fall anvisiert, dafür sprechen unsere Beispiele. Wer sich einbildet, mit der Anpassung liebäugeln und es sich dabei persönlich gutgehen lassen zu können, dem wird der letzte Freiraum Stück für Stück abgeschnitten. Es wird einfach nichts übrig gelassen, was das Leben lebenswert erscheinen läßt, es sei denn, es wird erkämpft von denen, für die ansonsten ein jämmerlich-kümmerliches Dasein vorgesehen ist.

Von Kerstin Steinbach

EUR 4,50

ISSN: 0930-0503

Oktober/November 2002