Gesamtverzeichnis

zzgl. Versandkosten

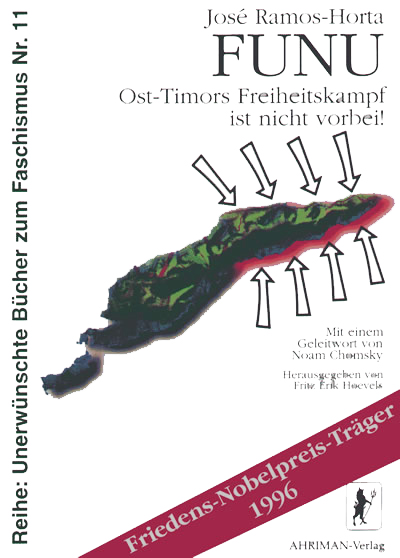

Funu – Ost-Timors Freiheitskampf ist nicht vorbei!

José Ramos-Horta

Mit »Funu« – das timoresische Wort für Krieg – legt der Ahriman-Verlag einen umfassenden Originaltext des letztjährigen Friedensnobelpreisträgers zum Ost-Timor-Problem vor. José Ramos-Horta, dem zum Zeitpunkt der indonesischen Invasion 1975 als Außenminister der eben ausgerufenen Republik Osttimor gerade noch die Flucht gelang, schildert in diesem Buch plastisch die Geschichte und den Freiheitskampf seines Landes und erläutert eindringlich die Rolle der USA und ihrer Verbündeten, welche durch andauernde Waffenlieferungen und Wirtschaftshilfe nicht nur die Invasion, sondern auch die bis heute andauernde Besetzung ermöglicht haben. Wer den Konflikt um Osttimor und seinen trotz des schreienden Unrechts geringen Widerhall in der Weltöffentlichkeit verstehen will, wird an diesem Buch nicht vorbeikommen.

Inhalt

- Vorwort des deutschen Herausgebers

- Geleitwort von Noam Chomsky

- Einleitung

- Kindheitserinnerungen

- Die Anfänge der Kolonialzeit

- Die »Nelkenrevolution«

- Politik in Osttimor

- Meine Begegnung mit Malik

- Portugiesischer »Fado« - unsere Tragödie

- Koalition und Bürgerkrieg

- Portugal bleibt untätig

- Osttimor aus der Sicht Indonesiens

- Die Intervention

- Australien: Verrat

- Washington: Pragmatismus

- Der Sicherheitsrat handelt nicht

- Die Spielchen der Nationen

- Die Bewegung der blockfreien Staaten und unser Kampf

- Die »guten Dienste« des Generalsekretärs

- Die UNO und die Menschenrechte

- Selbstbestimmung als Grundsatz und Recht

- Die Dimension des Mitleids

- Der lange Marsch zu Frieden und Freiheit

- Personenregister

- Ortsregister

Der Friedensnobelpreisträger José Ramos-Horta hat sein ganzes Leben dem Kampf für die Unabhängigkeit Ost-Timors gewidmet. Geboren 1949 in Dili, betätigte sich Ramos-Horta 1969 bis 1974 als Journalist. 1975 war er Mitbegründer der Frente Revolucionaria de Timor Leste Independente (FRETILIN). Als die FRETILIN 1975 die Demokratische Republik Osttimor ausrief, wurde Ramos-Horta Außen- und Informationsminister; er konnte kurz vor dem Einmarsch indonesischer Truppen fliehen. In Den Haag, Straßburg, New York und Yellow Springs studierte er Politik, Internationale Beziehungen und Recht und führte als Vertreter Osttimors bei der UNO den Kampf um die Unabhängigkeit seines Landes auf zahlreichen internationalen Konferenzen unermüdlich weiter; außerdem arbeitete er an der University of New South Wales in Sydney als Dozent. 1991 wurde er in Darwin zum Sprecher des ost-timoresischen Widerstandsrates gewählt. José Ramos-Horta erhielt 1996 "für seine Bemühungen um eine friedliche Lösung im Unabhängigkeitskonflikt" den Friedensnobelpreis (zusammen mit Bischof C. Belo). Mit dem Preisgeld gründete er in Lissabon eine Stiftung zur Unterstützung der Opfer des Unabhängigkeitskampfes. Nach 24 Jahren Exil konnte Ramos-Horta im Juni 1999 wieder in seine Heimat zurückkehren. In der im Juli 2000 gebildeten Übergangsregierung des unabhängigen Osttimor übernahm er das Amt des Außenministers.

Reihe: Unerwünschte Bücher zum Faschismus Nr. 11

José Ramos-Horta

Funu – Ost-Timors Freiheitskampf ist nicht vorbei!

236 S., 2 Karten

mit Personen- und Ortsregister

EUR 16,-

ISBN: 978-3-89484-556-8

(ISBN-10: 3-89484-556-2)

Erschienen 1997

Vorwort des deutschen Herausgebers

Warum erscheint dieses Buch des timoresischen Freiheitskämpfers José Ramos-Horta, das eigentlich – und sehr lebendig, anschaulich und authentisch, wie jeder Leser merken wird – die Geschichte und Vorgeschichte eines antikolonialistischen und antiannexionistischen Kampfes schildert, in einer Reihe »Unerwünschte Bücher zum Faschismus«? – Unerwünscht ist es mindestens bis vor wenigen Monaten gewesen; vom verzweifelten, blutigen Freiheitskampf des kleinen bis winzigen timoresischen Volkes erst gegen seine alten Kolonialherren, dann, mit unvergleichlich größerer Intensität, gegen seine neuen, äußerst mörderischen indonesischen Besatzer hat jahrzehntelang niemand mehr hören wollen als heute etwa vom verzweifelten Widerstand der Kurden, besonders der nordirakischen, gegen ihre türkischen Besatzer und Invasoren, deren Ziel nicht weniger als dasjenige der indonesischen die vollständige Vernichtung der Identität der jeweils schwächeren, annektierten Nation ist, im äußersten Notfall auch mittels deren physischer Vernichtung. Der Grund dafür ist leicht zu finden: die indonesischen Militärdiktatoren, als Massenmörder in den Reihen ihrer eigenen Untertanen schon sehr bald nach ihrer Machtergreifung ausreichend qualifiziert, waren als zuverlässige Antikommunisten unseren nur daran interessierten Regierungen und deren Massenmedien schon immer Gegenstand höchsten Preises und tiefsten »Verständnisses«, der Schmeichelei und der Weißwaschaktionen, der Freundschaft und der – handfesten – Unterstützung, ohne welche sie sich im eigenen Land auch kaum so mühelos hätten halten können. Ein kleines, unbekanntes Völkchen, das bei dieser Gelegenheit ihrem Expansionismus unter die Räder kommt, kann dabei nur stören – und es störte ja auch, konnte es doch vom Neutralismus oder Schlimmerem gepackt werden; auch von einem »zweiten Kuba« wurde gemunkelt, vor einem »pazifischen Kuba« »gewarnt«. Da war es gewiß am besten, daß über die unvermeidlichen Brandschatzungen und Enteignungen, Gefangenenlager und Massaker in jenem besetzten Gebiet, dessen Bewohner die Unverschämtheit aufwiesen, sich zu wehren, Schweigen im Walde herrschte, vor allem im Blätterwalde. Und so wäre es auch unweigerlich geblieben, wenn nicht der ersatzlose Untergang der Sowjetunion einen Suharto deren bis dahin aktiven militärischen Gegnern entschieden entbehrlicher gemacht, ja in ihnen sogar einen gewissen Unmut über seine oft kostspieligen und tendenziell unbotmäßigen Eigensinnigkeiten geweckt hätte. Diesem weltgeschichtlichen Umstand verdankt das timoresische Volk, das so gänzlich unschuldig unterdrückt und sogar von allmählicher physischer Vernichtung bedroht ist, seine neueste, vielleicht letzte Chance, und jeder gerechtigkeitsliebende Mensch sollte ihm dabei helfen, sie wahrzunehmen.

Was aber hat der Faschismus hier zu suchen, wo die lange Geschichte des Kolonialismus doch beweist, daß derlei Untaten, wie sie seit einer Weile in Osttimor verübt werden, auch, außerhalb ihrer Grenzen natürlich, von sozusagen gutbürgerlichen Staaten ausgeführt werden können? – Nun, der historische Zufall wollte es, daß die jeweiligen Täterstaaten, der alte wie der neue, eben dieses gerade nicht waren. In dem historischen Viereck des Faschismus: Hitler/Mussolini/Franco/Salazar besetzt letzterer zwar aufgrund der relativ geringsten Entwicklung seines Landes schon die schwächste Stelle, geradeso wie Hitler die markanteste aufgrund der relativ höchsten des seinigen, aber sowohl Bündnis- wie Herrschaftsstruktur weisen ihm darin unzweideutig seinen Platz zu. Der Kalte Krieg einerseits, der kolonialistische Unterdrückungskrieg andererseits hielten ihn und seinen kurzfristigen Nachfolger noch lange an der Macht, und obwohl die Front dieses Krieges fast nur in Afrika lag, so berührten seine Auswirkungen – und natürlich auch die »paternalistisch«-faschistische Herrschaft des sogenannten Mutterlandes – ohne Zweifel auch seine entlegene »hinterindische« Kolonie Osttimor. Der Faschismus ist eine historische Erscheinung, kein von Universitäten, Gerichten und Massenmedien zum jeweils aktuellen Propagandagebrauch ihrer Herren stets neu aus der hohlen Hand und dem bezahlten Kopf heraus zu definierender Propagandabegriff; er kann nur strukturanalytisch und quasi mengentheoretisch aus jenen Gemeinsamkeiten der authentischen vier historischen Diktaturen heraus treffend umrissen werden, die diese mit ihren gleichzeitigen erklärten Gegnern bzw. neutralen Staaten nicht gemeinsam hatten (beispielsweise ist der Gebrauch von Messer und Gabel, die Existenz einer Seuchengesetzgebung oder irgendwelche Restriktionen für den Erwerb der jeweiligen Staatsbürgerschaft oder Aufenthaltsgenehmigung zwar sowohl Portugal wie Deutschland, Spanien und Italien im fraglichen Zeitraum durchaus gemeinsam, aber nicht faschistisch, da sie es mit ihren heimlichen oder offenen Kontrahenten England, Schweiz, Schweden, Frankreich und sogar der von ihnen so heftig gehaßten Sowjetunion ebenfalls gemeinsam hatten). Um es kurz zu machen: jede auf dieser einzig legitimen, weil sozusagen nominalistischen statt begriffsrealistischen Basis gewonnene Definition läßt sich im wesentlichen zusammenfassen auf ein bürgerliches System ohne bürgerliche Rechte. Ein bürgerliches System, wenn auch ein wenig entwickeltes, ist Indonesien zweifellos, ganz im Gegensatz etwa zu dem ebenfalls und erst recht finsteren, aber eindeutig mittelalterlichen und nicht bürgerlichen Saudi-Arabien. Und von bürgerlichen Rechten ist in ihm auch nicht gerade viel zu sehen; denken wir z.B. an solch grundlegende Dinge wie die Meinungs- und Informationsfreiheit, so sollten wir wissen, daß ein Indonesier, der mit den »falschen« Büchern erwischt wird, auch heute noch Freiheit und sogar Leben einbüßen kann. Sogar das fundamentalste bürgerliche Recht, um das sogar Hitler einen Bogen machte – die Juden wurden aufgrund ihrer angeblichen Rasse, die Zeugen Jehovas wegen ihres Pazifismus verfolgt –, jenes Recht, aus dessen Erkämpfung die bürgerlichen Rechte mit dem Edikt von Nantes und erst recht der Pariser Deklaration der Menschenrechte in gewisser Weise überhaupt erst hervorgingen, die Religionsfreiheit, existiert in Indonesien nicht. Jeder Staatsbürger muß sich zu einer der vier Staatsreligionen bekennen (Islam, Christentum, Hinduismus, theoretisch auch Judentum); mit anderen Worten, niemand hat das Recht, den ganzen Klimbim der Jahrtausende hinter sich zu lassen (und was ist eigentlich mit Buddhisten und Konfuzianern in einem Land mit einer chinesischen Millionenminderheit?). – Es ist also schwerlich falsch, Indonesien als ein »bürgerliches System ohne bürgerliche Rechte« zu diagnostizieren – Ramos-Horta tut es oft genug, eben indem er es nun einmal zutreffend als faschistisch bezeichnet –, und der Würgegriff dieses Staates, in welchem das besagte System herrscht, hat sich seit etwa zwei Jahrzehnten um die Hälse seines Volkes gelegt.

Dieser Autor des vorliegenden Buches ist nun nicht nur ein frischer, fähiger und realistischer Erzähler, sondern vor allem der begabte Führer und Sprecher seiner unterdrückten und bedrohten Landsleute, in der Art irgendwo angesiedelt zwischen Lajos Kossuth und Bernard Goldstein. Er erzählt in diesem Buch seine eigene Geschichte, die zugleich die beste Darstellung der neueren Geschichte seines Landes ist.

Nicht jede geringe Einzelheit seiner politischen Ansichten und Wertungen brauchen wir zu übernehmen, und manches liest sich heute, nach Stalins endgültigem Sieg in Gestalt des denkbar würdelosesten Endes des sogenannten Ostblocks, fast schon wieder veraltet, ohne es freilich unbedingt auch immer zu sein. Wesentlich – und sehr sympathisch – bleibt jedoch, daß Ramos-Horta an alles und jedes in unbestechlicher Weise immer den gleichen Maßstab anlegt: nützt es seinem Ziel oder nicht? Dieses Ziel verfolgt er unbeirrbar von den frühesten Anfängen an, und es ist leicht benennbar: die nationale Unabhängigkeit seines Volkes auf der Basis breiter Trägerschaft. Dieses so bescheiden klingende Ziel – er nennt das dazugehörige Programm mit sicherster Intuition »Mauberismus«, man kann es ebensogut »Sandinismus« usw. nennen, wie immer alle die Lokalvarianten getauft sein mögen – ist weitaus unbescheidener und weniger beschränkt, als es zunächst aussehen mag. Es trennt ihn z.B. von jenen seiner Landsleute, die es durchaus auch gern vom Weihnachtsmann gebracht bekämen, aber jeden einsatzreichen Kampf dafür vermeiden wollen, teils, weil sie dabei materiell und daher an Lebensperspektiven deutlich mehr zu verlieren haben als die überwältigende ziemlich besitzlose (»maubere«) Mehrheit ihrer Mit-Timoresen, teils, weil sie durch die bei den notwendigen Kämpfen für dieses Ziel entstehende Unruhe am Ende von besagten Vorzügen der Fortuna ebenfalls mehr einbüßen könnten als durchschnittlich unter dem freilich auch nicht gerade heißbegehrten indonesischen Joch (diese soziale Fraktion in dem unterentwickelten Land repräsentiert die UDT). Es ist die ewig gleiche Geschichte wie immer in solchen Fällen, und wer knechtschaftsunwillig genug war, sich eine historische Bildung angelesen zu haben, kann sie aus dem letzten Jahrhundert im griechischen Aufstand gegen die osmanischen Völkerschinder mit allen instruktiven Details ebenso wiederfinden wie etwa in der unglücklichen Geschichte des in zumindest nationaler Freiheit verbliebenen Südchina gegen die mongolischen Mordbrenner ungefähr am Ausgang unseres europäischen Mittelalters. Und dann gibt es schließlich noch jene Handvoll eingefleischter Parasiten und Privilegienträger, welche jederzeit für einen Apfel und ein Ei Freiheit und sogar Existenz ihres Landes zu verkaufen bereit sind, wenn ihnen dafür als Gegenleistung wenigstens ein Teil ihrer Privilegien erhalten bleibt – diese Leute repräsentiert die winzige, aber gekaufte APODETI, und eine ihrer unzähligen historischen Parallelen waren jene sardischen Adligen unseres Mittelalters, die unter den gleichen Bedingungen sich daran schickten, ihre wehrlose Insel den beutegierigen Spaniern zuzuschanzen, und denen die kriegerische, Ramos-Horta in praktisch jeder Hinsicht geistesverwandte Eleonore von Arborea einen immerhin dreiundzwanzigjährigen Strich durch die Rechnung machte (etwa so lange dauert – und verläuft – auch schon der Kampf der FRETILIN).

Nun Schluß mit den historischen Parallelen – unnütz für den denkenden Menschen, der es mit Recht für unter seiner Würde hält, etwas anderes als Sand statt am Ende Öl im Getriebe der Geschichte zu sein, sind sie jedenfalls nicht. Doch noch von einer anderen Seite her könnte man Ramos-Hortas Zielsetzung – törichterweise, wie kurzes Nachdenken zeigt – der Beschränktheit zeihen.

Ramos-Hortas Zielstrebigkeit erinnert den unbefangenen Betrachter in vieler Hinsicht an diejenige Lenins – für die Winzigkeit seines Ländchens im Vergleich zum Zarenreich, das bekanntlich noch mehr Territorium umfaßte als die spätere Sowjetunion, kann der Timorese ja nichts. Aber für Lenin war die nationale Unabhängigkeit nur Mittel zum gesellschaftlichen Ziel, für Ramos-Horta ist sie, breite gesellschaftliche Basis wie besprochen vorausgesetzt, das wesentliche Ziel.

Doch das ist alles andere als ein Mangel – es ist gewöhnliche Notwendigkeit, und die Einsicht in diese qualifizierte Ramos-Horta von Anfang an zum vorzüglichen Führer seiner Landsleute, der, wie jeder politische Führer gerade zu einem guten Zweck, vor allem kein Träumer sein durfte. Von Osttimor aus kann niemand die Welt aus den Angeln heben, und selbst von der nicht nur unvergleichlich ausgedehnteren, vor allem aber, allen Kriegszerstörungen und dem Nachhinken der riesigen ländlichen Gebiete zum Trotz, gemessen am Zeitstandard entschieden entwickelteren jungen Sowjetunion aus scheiterte es – die wichtigsten inneren und äußeren Faktoren dafür mögen mit den zu Recht berüchtigten Namen Stalin und Ebert angedeutet sein –, aber es scheiterte. Und sowohl Lenin selbst wie auch sein wertvollster Kampfgefährte Trotzki – dessen mehr als empfehlenswertes Buch »Die verratene Revolution« an einigen Stellen, so z.B. über die absurde Zwangskollektivierung, ganz frappant an einige Stellen des vorliegenden Buches erinnert – waren Realisten genug, um zu wissen und auch laut zu sagen, daß die errungene Basis für ihre gesellschaftlichen Ziele nicht lange ausreicht, wenn sie nicht sehr bald in die Richtung entwickelterer und wohlhabenderer Länder hin ausgeweitet wird. Wie groß wäre da die Absurdität, wenn man gerade von einem klugen timoresischen Freiheitskämpfer auch noch umstürzlerische gesellschaftliche Zielsetzungen verlangen wollte, an deren Realisierung bisher, unabhängig davon, ob man sie für wünschens- oder verhindernswert hält, der ganze restliche Globus gescheitert ist!

Dennoch gibt es nicht den geringsten Grund, diesen wie auch jeden anderen nationalen Befreiungskampf unterdrückter Völker, seien es Timoresen oder Kurden, Neukaledonier oder - die paar überlebenden – Armenier von Berg-Karabach, um nur einige besonders hervorstechende zu nennen, für eine zweitrangige Aufgabe zu halten, die vor irgendwelchen höheren gesellschaftlichen Zielen verblasse. Die moralisch mehr als häßliche Seite einer solche Auffassung muß ich nicht ausführen: wer angesichts von Völkermord oder Zwangsakkulturierung, Zwangsislamisierung oder Zwangskatholisierung nicht von tiefstem Zorn und Ekel gepackt wird, von dem müssen wir sehr bezweifeln, ob er dann noch zu irgendeinem anderen, etwa gesellschaftlich plazierten Unrechtsempfinden in der Lage ist. Vor allem aber: diese Ansicht wäre grundfalsch! Nach dem Scheitern all der jahrhundertelang vorbereiteten, aber dennoch – da diese Vorbereitung ja durch ständige blutige Störungen und Einmischungen, aber auch den beschränkten Wissensstand der Zeit und das Bleigewicht mißratener Jahrtausende dauernd beeinträchtigt worden war – mangelhaften und unausgereiften Freiheits- und Menschheitsprojekte in der mittleren Hälfte unseres Jahrhunderts kommt der diesmal globalen Lösung, d.h. gerechten weil, unabhängig von der Größe, gleichheitlichen Lösung nationaler Fragen allererste Priorität zu. Der Erdball rückt unaufhaltsam seiner Vereinheitlichung unter einem zentralen Kommando zu, dessen Sitz jeder kennt; erst wenn die Völker, die ihn bewohnen, gleiche Rechte und vor allem: einen gleichen – und der Menschenfreund ergänzt: möglichst hohen – Entwicklungsstand erreicht haben, können sie endlich zu Recht ihre nationalen Fragen vergessen, die zuvor der alles entscheidende Test auf die Frage der Gerechtigkeit gewesen waren, kann das multikulturelle divide et impera aufhören, obwohl die Vereinheitlichung der Menschheit auf der Basis gleichen Rechtes und – relativ zu früherer Zeit – höchster Entwicklung die Existenz farbenprächtiger Lokalvarianten gerade nicht aufhebt, so wenig wie etwa regionale kulinarische Spezialitäten, aber dadurch gerade der aus so vielen Völkern bestehenden Menschheit potentiell den Weg zu jenem zuvor etwas zu früh verfolgten Ziel freimacht, den Globus endlich für alle bewohnbar zu machen – für eine freie und intelligente, genießende und nicht unerträglich zahlreiche Menschheit, der die Kultur und das mühsam herausgefundene Wissen der Jahrtausende als deren lichtere Seite ebenso zur praktischen wie frei genießenden Verfügung steht wie die Natur der Jahrmillionen.

Gerade wegen seiner geopolitischen Bedeutungslosigkeit, die jede Ausrede erschwert, ist Osttimor ein Exempel und ein Testfall dafür, ob diese wünschenswerte Entwicklung möglich wird oder aber nicht.

.-.

Diese Ausgabe entspricht in allen Einzelheiten der Originalausgabe, wobei Druckfehler in der Schreibweise von Ortsnamen stillschweigend berichtigt wurden (hoffentlich sind keine neuen hinzugekommen!). Um späteren Generationen, wegen denen der Verlag das relativ teure säurefreie Papier wählte, die Benutzung zu erleichtern, wurde ein Personen- und ein Ortsregister angefügt. Nur allgegenwärtige Stichworte wie »Timor«, »Indonesien« und »Portugal« fehlen.

.-.

Jetzt, wo diese Aufgabe erledigt ist, erlaube ich mir zur Erläuterung, daß die »Gerechtigkeit« nationaler Unabhängigkeitsbestrebungen in den Massenmedien wie in den von ihnen beherrschten Köpfen nicht weniger als der Hochverrat eine Frage des Datums ist, die Mitteilung einer persönlichen Anekdote. Es gab eine Zeit – schon kurz zuvor hatte ich zur Verblüffung meiner Zuhörer, die wieder mal bei mir die gewohnte, aber bis heute noch nie eingetretene »Übertreibung« witterten, aufgrund der kaukasischen Unruhen die Zerhackung der Sowjetunion in kleine Stücke vorhergesagt –, in der alles, dessen Hirn an den gleichgeschalteten Medien hing, nichts Höheres und Wichtigeres zu denken vermochte als, auf einmal, unabhängige Staaten der Balten. Darum pflegte ich meine Zufallszuhörer in Straßenbahnen und ähnlichen Plätzen immer damit zu ärgern, daß ich regelmäßig antwortete: »Ja, ja, die Basken! Jetzt kämpfen sie schon so lange um ihre Unabhängigkeit, schon unter Franco haben sie so gelitten, jetzt wird's auch mal endlich Zeit!« – »Nein, nicht die Basken, die Balten!!« – »Ach«, so meine demütige Antwort, »wer kann denn heutzutage alle diese Völker auseinanderhalten – Basken oder Balten! Von den Basken höre ich jetzt schon so lange – ich weiß gar nicht mehr, wie ich so viele Völker in einen Kopf bringen soll! Am besten, man behandelt die Anträge in der Reihenfolge des Eingangs!«

Fritz Erik Hoevels

Geleitwort von Noam Chomsky

In ihrer Ausgabe vom 1. September 1983 meldet die 'Times', der US-Delegierte Charles Lichenstein habe die Vereinten Nationen scharf getadelt und der Weltorganisation »völlige Nutzlosigkeit als wirksames Instrument für internationalen Frieden und Sicherheit« und »absolute Bedeutungslosigkeit angesichts der Zustände des internationalen Gangstertums« vorgeworfen - Anlaß war die ablehnende Haltung der UNO, die amerikanische Position zur Intervention Libyens im Tschad zu übernehmen. Libyen war zu dieser Zeit einer von mehreren ausländischen Staaten, die in die dortigen Bürgerkriege eingriffen. Die Überschrift in der Druckspalte daneben lautet: »Massive Offensive Indonesiens in Osttimor.« Der dazugehörige Artikel beginnt folgendermaßen: »Die indonesische Armee hat eine Offensive gegen Guerillas eingeleitet, die für die Unabhängigkeit Osttimors kämpfen.« Danach wird General Benny Murdani, der Chef der indonesischen Streitkräfte, mit der Äußerung zitiert, für Rebellen, die nicht zu den indonesischen Bedingungen kapitulierten, werde es »keine Gnade« geben. 20000 Soldaten, so wird mitgeteilt, seien an der neuen indonesischen Offensive beteiligt. Der Artikel erinnert den Leser nicht daran - noch hat die 'Times' dies jemals getan -, daß die Vereinten Nationen vollständig darin versagt haben, der jetzt in ein zweites Jahrzehnt eintretenden indonesischen Aggression Einhalt zu gebieten. Zuvor hatte die US-Delegation dafür gesorgt, daß sich die Vereinten Nationen, »welche Maßnahmen auch immer sie ergriffen, als gänzlich ineffektiv erweisen« würden, um die Worte jenes US-Regierungsbeamten zu gebrauchen, der die erfolgreichen Bemühungen organisierte, die die »völlige Nutzlosigkeit« der UNO als »wirksames Instrument für internationalen Frieden und Sicherheit« und ihre »absolute Bedeutungslosigkeit angesichts der Zustände des internationalen Gangstertums« sicherstellten. Dies alles ereignete sich in einem Fall, in dem das Gangstertum der Vereinigten Staaten und ihres Vasallenstaates über alles, was man Libyen vorwerfen könnte, bei weitem hinausgeht, einem Fall offener und mörderischer Aggression, in dem nichts, aber auch gar nichts für die Täter, Indonesien und die USA, spricht - außer ihrer überwältigenden Macht, zu zerstören und zum Schweigen zu bringen.

Diese beiden Seiten der führenden Zeitung der Welt, deren Veröffentlichung fast ein halbes Jahrhundert auseinanderliegt, verdeutlichen eines der frappierendsten Kennzeichen des modernen Zeitalters. Mit großer Feierlichkeit werden moralische Grundsätze vorgetragen, begleitet von tiefer Sorge und innigstem Mitgefühl für die Opfer der Verbrechen der anderen. Diese eindruckheischende Zurschaustellung eines glühenden moralischen Eifers, für den man sich selbst auch noch viel Beifall zollt, geht ohne weiteres Hand in Hand mit der abgestumpftesten Unmenschlichkeit.

Auf der ersten Seite der 'New York Times' vom 5. Juni 1939 wird auch über eine Rede Adolf Hitlers berichtet, in der er bekundete, er werde sich der britischen »Einkreisungspolitik« entgegenstellen und sei entschlossen, »die deutschen Verteidigungsmaßnahmen« gegen diese Bedrohung zu verstärken. Dies veranschaulicht ein anderes Leitmotiv moderner Geschichte: das wahre Wesen dessen, was politische Führer und ihr Gefolge ausnahmslos als »Verteidigung« bezeichnen. Für die indonesische Invasion in Osttimor am 7. Dezember 1975 waren die Angreifer fast vollständig auf US-Waffen angewiesen, die Indonesien unter der ausdrücklichen Bedingung geliefert worden waren, daß sie nur zur Selbstverteidigung eingesetzt werden - und die Aggression wurde auch im Jahr 1983 fortgesetzt und dauert bis heute an, dank eines wachsenden Stromes von Waffenlieferungen aus den USA, die dazu bestimmt waren, den Angriff und das folgende Gemetzel zu erleichtern. Also muß die indonesische Invasion ein neuer Akt der »Selbstverteidigung« gewesen sein, so wie Hitlers Invasion in Polen und den Benelux-Staaten. Und tatsächlich war es die offizielle US-Position, daß - wie es das Außenministerium gegenüber dem Kongreß formulierte - »wir gegenüber [den Indonesiern] deutlich machten, daß wir die Lage, in der sie waren, verstanden; wir verstanden den Druck, den sie spürten, und ihre Besorgnis über die stattfindenden Kämpfe und das Potential an Instabilität, das durch Entwicklungen, wie sie sie sahen, verursacht würde«. In Wirklichkeit fanden vor der indonesischen Invasion keinerlei Kämpfe statt, abgesehen von indonesischen Grenzübergriffen gegen Osttimor, die von der US-Presse geflissentlich verschwiegen oder verfälscht wurden. Und die drohend an die Wand gemalte »Instabilität« war von der üblichen Art: die Befürchtung, daß sozialer und wirtschaftlicher Fortschritt in dieser äußerst armen und unentwickelten Ecke des früheren portugiesischen Reiches, wie bescheiden er auch immer sein mochte, Indonesien »infizieren« und infolgedessen »die Fäulnis sich ausbreiten« würde (wie amerikanische Planer es gern ausdrücken), daß er Menschen, die unter dem vom Westen gestützten System der Ausbeutung und des Elends in Indonesien litten, zu dem Versuch ermutigen würde, ihr eigenes Los zu verbessern, wodurch natürlich die Interessen ihrer Unterdrücker, die USA inbegriffen, geschädigt würden.

Die Verbindung zwischen dem Geschehen, das auf der ersten Seite der 'New York Times' vom 5. Juni 1939 beschrieben ist, und der Geschichte Timors, Indonesiens und des Westens in den letzten zehn Jahren ist nur zu leicht zu ziehen, auch wenn die Ereignisse nicht exakt parallel verlaufen sind: Roosevelt versorgte Hitler nicht mit den Mitteln, die Juden zu vernichten.

Die vom Westen unterstützte Invasion und die anschließenden - nach wie vor fortgesetzten - Massaker in Osttimor enthüllen aufs deutlichste die Heuchelei, mit welcher der Westen sich in Fragen der Menschenrechte in Szene setzt, und die totale Verlogenheit, wenn er über eine bestimmte, genau festgelegte Kategorie schrecklicher Greueltaten Entsetzen äußert (nämlich über die, die er ideologisch verwerten kann, da die Täter offizielle Feinde sind); sie offenbaren, wie beiläufig Handlungen hingenommen werden, die Völkermord genannt würden, wäre der Westen nicht für sie verantwortlich, und belegen, was fast schon zu geläufig ist, als daß man es noch aufführen müßte, die Umbenennung von Aggression in Verteidigung. Diese Geschehnisse sind so entlarvend, daß sie nicht bekannt sein dürfen, und sie sind in der Tat auch, außer in sehr kleinen Kreisen, unbekannt. Weiterhin darf die Wahrheit über sie nicht überdauern, und man kann mit einiger Sicherheit vorhersagen, daß diese Ereignisse den Weg in Orwells nützliches Erinnerungsloch nehmen und in den Vereinigten Staaten und andernorts im Westen zukünftig ebenso gut bekannt sein werden wie heute die US-amerikanischen Massaker an Hunderttausenden Philippinos um die Jahrhundertwende, der Völkermord an den Indianern und andere Vorgänge, die zur Aufnahme in die offiziellen Geschichtsbücher ungeeignet sind.

Den Hintergrund der Tragödie Osttimors bildet die Globalstrategie der USA in der Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg. Die politischen Probleme Südostasiens sollten, wie das amerikanische Außenministerium 1949 erläuterte, so gelöst werden, daß die Region »ihre wesentliche Funktion als Rohstoffquelle und als Markt für Japan und Westeuropa erfüllen« könne. Indonesien mit seinem Rohstoffreichtum war eine wichtige Rolle in diesem im Entstehen begriffenen Weltsystem zugedacht, das auch den Wiederaufbau des japanischen und westeuropäischen Kapitalismus innerhalb eines größeren Gefüges vorsah, das von den Vereinigten Staaten dirigiert und letztlich ihren Interessen untergeordnet war. Auch die portugiesische Kolonie Osttimor, auf die Indonesien vor seiner Invasion von 1975 keinen Anspruch erhoben hatte, wurde von den Planern der Nachkriegswelt erwähnt. Sumner Welles war der Meinung, sie solle das Recht auf Selbstbestimmung erhalten, wenn auch leicht verzögert: »Es würde sicherlich tausend Jahre dauern«, erklärte er mit der bekannten rassistischen Verachtung für die »minderen Rassen«. Indonesien sollte die Selbstbestimmung - oder etwas in der Art - sofort gestattet werden.

Die Vereinigten Staaten unterstützten die Beendigung des niederländischen Kolonialismus, der, wie andere nicht von ihnen kontrollierte Regionalsysteme, ein Hindernis für die geplante Errichtung eines den amerikanischen Bedürfnissen entsprechenden Weltsystems gebildet hätte. Da jedoch die Folgen der indonesischen Unabhängigkeit sie nicht zufriedenstellten, versuchten die USA 1958, Präsident Sukarno durch eine »Rebellion« indonesischer Dissidenten und von der CIA auf den Philippinen ausgebildeter Söldner zu stürzen. Sogar als ein US-Pilot (einer Fluglinie, die eine Tarnorganisation der CIA war) abgeschossen wurde, war es für die amerikanische Presse nicht von hinreichendem Interesse, die gegen die USA erhobenen Vorwürfe zu überprüfen, die Bernard Kalb von der 'New York Times' als »kommunistische Propaganda« abtat. Dieser Versuch, die indonesische Regierung zu stürzen, mißlang, aber die Bemühungen wurden auf jenem anderen Weg fortgeführt, den die USA mit einer gewissen Regelmäßigkeit beschritten haben, um Regierungen zu stürzen, darunter auch demokratische Regierungen, die ihnen nicht zusagten. Chile unter Allende ist dafür ein gutes Beispiel. Die USA blieben in engem Kontakt mit dem indonesischen Militär und leisteten Militärhilfe, während das Verhältnis zur Regierung immer feindseliger wurde. Im Jahr 1965 wurden sechs Generäle ermordet, was die offizielle Doktrin (einschließlich eines großen Teils der akademischen Lehre) als »kommunistischen Putsch« bezeichnet, der aber wundersamerweise den proamerikanischen General Suharto verschonte, während er Vertreter des Militärs ins Visier nahm, die als antiamerikanisch galten. Suharto führte im Anschluß tatsächlich einen Militärputsch durch, der innerhalb weniger Monate zur Niedermetzelung einer halben Million Menschen, meist landloser Bauern, führte und die im Volk verwurzelte kommunistische Partei zerschlug; nebenbei gesagt verwandelte er Indonesien zugleich in »ein Paradies für Investoren«.

Der Westen verfolgte all dieses mit großer Zufriedenheit, ja heller Freude. Verteidigungsminister Robert McNamara wurde in einer Kongreßanhörung gefragt, ob die Militärhilfe für Indonesien in der Zeit frostiger amerikanisch-indonesischer Beziehungen »sich bezahlt gemacht« hätte, und er befand, sie habe das durchaus. Auch der Kongreß war dieser Meinung, ebenso wie die Presse, die den »Silberstreif in Asien« begrüßte, »seit Jahren die beste Nachricht für den Westen in Asien«, »Hoffnung, wo einst keine war« und so weiter. Westliche Liberale bejubelten die »dramatischen Umbrüche« in Indonesien als Rechtfertigung für den US-Angriff auf Südvietnam (hier genannt »Verteidigung von Südvietnam«). Der amerikanische Angriff errichtete einen »Schild«, unter dessen Schutz die indonesischen Generäle ermutigt wurden, ihre unumgänglichen Arbeiten auszuführen, die darin bestanden, die Gesellschaft zu säubern und für die westliche Ausbeutung zu öffnen. Inzwischen können renommierte Journalisten schreiben, die kommunistische Partei habe »im Land ein Blutbad angerichtet« (George McArthur) und 1965 seien »Tausende abgeschlachtet« worden, als »die Armee des Landes einen blutigen Versuch Präsident Sukarnos und der von China unterstützten Kommunistischen Partei Indonesiens abwehrte, die parlamentarische Regierungsform durch eine Diktatur zu ersetzen« (Robert Toth). Die Opfer sind zu Tätern des Massakers geworden, dessen Ausmaß um den Faktor 100 verkleinert wird, wobei die Rolle der USA ausgeblendet wird - dies ist die Richtschnur bei der Beurteilung von Greueln, die von den »Guten«, die auf unserer Seite stehen, begangen wurden und aufgrund derer unsere »Hilfe« auch Dividende abwirft.

Eine CIA-Studie über das Vorgehen in Indonesien im Jahr 1965 ist weiterhin unter Verschluß. Der frühere CIA-Agent Ralph McGhee, der die Studie überwachte, aber nicht über sie sprechen darf, erklärte auf ihrer Grundlage: »Ich kenne die speziellen Schritte, die die CIA unternommen hat, um die Bedingungen zu schaffen, die zu der Ermordung von mindestens einer halben Million Indonesier führten.«

Nach der Vernichtung der politischen Opposition in einem der großen Massaker der modernen Geschichte und nachdem 750000 Personen gefangengesetzt worden waren, von denen viele fünfzehn Jahre lang in Gefängnissen und Konzentrationslagern bleiben sollten, wurde Indonesien in der Freien Welt willkommen geheißen. Es dient heute weiterhin als ein loyaler Außenposten von Freiheit und Demokratie in dem bewährten Stil, der folgendes einschließt: Verarmung eines großen Teils der Bevölkerung einer potentiell reichen Gesellschaft, Terror und Folter, ein politisches System, das nicht einmal die Bezeichnung »betrügerisch« verdient, aber, und das ist entscheidend, der ausländischen Ausbeutung wenig Hindernisse in den Weg stellt, sieht man einmal von der Raffgier der indonesischen Generäle und ihrer örtlichen Verbündeten ab.

Nach dem Sturz des portugiesischen Faschismus im Jahr 1974 beschritt die portugiesische Kolonie Osttimor langsam den Weg in Richtung Unabhängigkeit. Im August 1975 jedoch unternahmen gewisse Elemente, die von Indonesien unterstützt wurden, einen Putschversuch, der in einem kurzen, aber blutigen Bürgerkrieg, in dem zwei- bis dreitausend Menschen umkamen, zurückgeschlagen wurde. Anfang September 1975 war das Land in den Händen der FRETILIN, die von gutunterrichteten Beobachtern vor Ort ihrer Grundorientierung nach als »populistisch-katholisch« beschrieben wurde. Vertreter internationaler Hilfsorganisationen, Journalisten und andere Beobachter lobten die moderaten und konstruktiven Bemühungen um Fortschritte in Richtung Unabhängigkeit und Entwicklung des Landes. Aber Indonesien hatte andere Pläne, und die Vereinigten Staaten und ihre Verbündeten wollten sich gern gefällig erweisen, solange die Profite flossen.

In den Grenzgebieten setzte umgehend die indonesische Aggression ein, und es bestand wenig Zweifel, daß Indonesien bald offen einmarschieren würde. Wie aus geheimen amerikanischen Telegrammen, die in Australien an die Öffentlichkeit drangen, hervorgeht, war die US-Botschaft in Jakarta von Henry Kissinger angewiesen, sich aus der Angelegenheit herauszuhalten und »ihre Berichte über Timor einzuschränken« (so der australische Botschafter Woolcot). Die persönliche Meinung von US-Botschafter David Newsom war - wie ebenfalls vom australischen Botschafter mitgeteilt -, daß Indonesien, falls es zu intervenieren beabsichtigte, dies »effizient, schnell und ohne Einsatz unserer Ausrüstung« tun solle. Letzteres war reine Irreführung: Gemeint war, daß Indonesien die US-Ausrüstung nicht zu auffällig einsetzen sollte. 90% der indonesischen Rüstungsgüter stammten aus den Vereinigten Staaten und waren unter der Bedingung geliefert worden, daß sie nur zur Selbstverteidigung eingesetzt würden; aber wie die oben wiedergegebenen Äußerungen Hitlers und des amerikanischen Außenministeriums illustrieren, kann der Begriff »Verteidigung«, wenn nötig, sehr weit ausgelegt werden.

Am 7. Dezember 1975 marschierte Indonesien offen ein und begann mit einem Gemetzel, das bis 1979 das Leben von schätzungsweise 200000 Menschen gekostet hat, während die Überlebenden auf das Niveau von Biafra oder des thailändisch-kambodschanischen Grenzgebiets herabgedrückt wurden. Entgegen ihren offiziellen Lügen beteiligten sich die USA mit Enthusiasmus. Die amerikanische Regierung behauptete, sie habe eine geheime sechsmonatige Sperre für Waffenlieferungen angeordnet; wie später herauskam, war dieses Moratorium so geheim, daß Indonesien nichts davon wußte, und in dieser Zeit flossen die Waffen weiter, und die USA unterbreiteten sogar neue Angebote für Waffen, die besonders gut für die Bekämpfung von Aufständen geeignet waren. Im Jahr 1977 hatte der Krieg gegen ein Land mit 700000 Einwohnern Indonesiens Rüstungsbestände schon langsam erschöpft, so daß die Carter-Administration kurz Urlaub von ihren Mitleidsbekundungen und der Selbstbeweihräucherung für ihr Menschenrechtsengagement (»die Seele unserer Außenpolitik«) nahm, um eine großangelegte Ausweitung der Waffenlieferungen an Indonesien zu bewerkstelligen - selbstverständlich im sicheren Wissen, daß diese Waffen eingesetzt würden, um Massaker zu vollenden, die sich den Dimensionen eines Völkermords näherten.

Was die amerikanischen Medien anging, so benötigten sie keine Anweisung des Außenministeriums, »ihre Berichte über Timor einzuschränken«. Sie kannten ihre Aufgabe und entzogen das Thema dem Blickfeld der Öffentlichkeit. In der 'New York Times' beispielsweise war die Berichterstattung über timoresische Angelegenheiten im Jahr 1975 noch beträchtlich gewesen, ging jedoch zurück, als Indonesien einmarschierte, und erreichte Null, als die Greuel mit Hilfe der neuen, von Carters »Menschenrechts«-Administration gelieferten Waffen 1978 ihren Höhepunkt erreichten. In den gelegentlichen Presseberichten wurde es sorgfältig vermieden, die zahlreichen timoresischen Flüchtlinge in Portugal und Australien zu Wort kommen zu lassen, und man stützte sich statt dessen lieber auf indonesische Generäle, die den Lesern versicherten, daß die Timoresen, die die FRETILIN in die Berge »gezwungen« habe, nun aus deren »Kontrolle« unter indonesischen Schutz flüchteten. Solche »Tatsachen« wurden von der »freien Presse« als Tatsachen präsentiert, wenn sie überhaupt geruhte, sich mit den Massakern zu befassen. Hinterher, als alles vorbei war, gab man Natur und Ausmaß der Greuel häppchenweise zu - unter sorgsamer Aussparung der Rolle der US-Regierung und der Mittäterschaft der Presse.

Während die USA bei dem Gemetzel die hauptbeteiligte ausländische Macht war, versuchten andere Staaten zu profitieren, so gut sie konnten, und hielten den Mund. In Kanada, dem wichtigsten westlichen Investor in Indonesien, schwiegen Regierung und Presse. Die kanadische Regierung behauptet jetzt, »Gruppen, die in Gegnerschaft zur politischen Organisation der FRETILIN standen, baten Indonesien um Beistand, und die indonesische Armee intervenierte. Vertreter der gegen die FRETILIN gerichteten Gruppen unterbreiteten anschließend der indonesischen Regierung ein förmliches Gesuch um die Eingliederung Osttimors, und Timor ist nunmehr integraler Bestandteil der Republik Indonesien.« Das ist alles; Goebbels wäre beeindruckt gewesen. 'Le Monde' berichtete im September 1978, die französische Regierung werde Indonesien Waffen verkaufen und außerdem an keinerlei Diskussion über die Invasion im Rahmen der Vereinten Nationen teilnehmen und allgemein nichts unternehmen, um »Indonesien in eine unangenehme Lage zu versetzen«. Die Pariser Intellektuellen, die zu jener Zeit von ihrem eigenen Mut bei der Anklage kommunistischer Verbrechen in Indochina (die vermutlich ein Jahrhundert französischer Greueltaten dort, in Afrika und anderswo reinwaschen sollten) sehr beeindruckt waren, hatten keine Zeit, gegen Frankreichs Komplizenschaft bei den fortdauernden Massakern zu protestieren, und lassen uns nun hochmütig wissen, Timor sei »geographisch und historisch (zu) marginal« gewesen, um Interesse zu verdienen (Gerard Chaliand). Britische Journalisten, die den kambodschanischen Völkerselbstmord und sogar den vietnamesischen »Völkermord« in Kambodscha anklagten, liefern uns eine »strukturell gewichtigere Erklärung« für das Versäumnis, über die Geschehnisse in Timor zu berichten: »Es gab nicht viele Flüchtlinge, es gab für Journalisten keine 'Grenze' zu besichtigen«, und »es bestand ein relativer Mangel an Quellenmaterial« (William Shawcross). Mit ernster Miene klärt man uns so darüber auf, daß Lissabon, zwei Flugstunden von London, schwerer zu erreichen sei als die thailändisch-kambodschanische Grenze und daß die umfangreiche Dokumentensammlung, die Information aus kirchlichen Quellen, geschmuggelte Briefe, Studien zur Situation der Flüchtlinge, verfaßt von höchst kompetenten Gewährsleuten usw., nicht existiere. Etwa 40000 Timoresen starben im Zweiten Weltkrieg bei der Unterstützung australischer Kommandotrupps im Kampf gegen die Japaner; Australien stattete seinen Dank ab, indem es erst stillschweigend und nun offen die indonesische Aggression unterstützt. Es ist in der gesamten zivilisierten Welt mit sehr wenigen Ausnahmen immer das gleiche Spiel, was eine gewisse Einsicht in das Wesen der »Zivilisation« gestattet.

Die US-amerikanische Beteiligung an den Massakern ging über die materielle Unterstützung und die Mittäterschaft der Ideologievermittler hinaus. Die US-Regierung gab der indonesischen Invasion auch diplomatischen Flankenschutz. Besondere Mühe machte sie sich, Maßnahmen der Vereinten Nationen zu blockieren, die die Invasion noch in der Anfangsphase, als solche Maßnahmen möglicherweise wirksam gewesen wären, hätten stoppen können. Diese Aufgabe wurde UNO-Botschafter Daniel Patrick Moynihan zugewiesen, der mit großem Stolz die erfolgreiche Erledigung vermeldet. In einem Geheimtelegramm an Außenminister Kissinger vom 23. Januar 1976 bezeichnete er seine Erfolge bei der Verhinderung von UNO-Maßnahmen zu Timor als Teil des »beachtlichen Fortschritts«, den er mit seiner Erpressungstaktik bei den Vereinten Nationen erreicht hatte. In seinen Memoiren erklärt er, warum die Vereinten Nationen zu ernsthaftem Handeln nicht in der Lage waren:

»Die Vereinigten Staaten wollten, daß sich die Dinge so entwickelten, wie sie es dann ja auch taten, und sie arbeiteten darauf hin. Das Außenministerium wünschte, daß sich die Vereinten Nationen, egal welche Maßnahmen sie ergriffen, als völlig wirkungslos erweisen sollten. Diese Aufgabe wurde mir übertragen, und ich habe sie mit nicht unerheblichem Erfolg ausgeführt.«

Moynihan gab auch klar zu verstehen, daß er sehr genau wußte, was er da erreicht hatte. Er zitiert die von Februar 1976 datierende Schätzung eines indonesischen Gewährsmanns in Timor, daß »seit dem Ausbruch des Bürgerkriegs im August etwa 60000 Menschen getötet worden sind« (es sei daran erinnert, daß während des Bürgerkriegs etwa zwei- bis dreitausend Menschen umkamen, und alle übrigen nach der indonesischen Invasion im Dezember), und bemerkt, dies seien »10% der Bevölkerung, nahezu der Prozentsatz der Verluste, die die Sowjetunion während des Zweiten Weltkriegs erlitt«. So rechnet sich Moynihan eine Tat als Verdienst an, die er stolz mit der Hitlers in Osteuropa vergleicht.

Moynihan wird dafür, daß er Idi Amin lächerlich machte, sowie für ähnliche Heldentaten während seiner Amtszeit bei den Vereinten Nationen sehr bewundert; viel Beifall brachte ihm auch seine scharfe Kritik an der UNO ein, die er als »Schauplatz von Handlungen, die wir als Schändlichkeiten betrachten«, die die USA »niemals vergessen« würden, brandmarkte. Diese rhetorischen Glanzstücke gab er genau zu jener Zeit zum besten, als er dafür sorgte, daß die Vereinten Nationen der von den USA unterstützten indonesischen Aggression kein Hindernis in den Weg legen würden. Moynihan wird auch sehr als Verfechter der Rechtsstaatlichkeit und als Kritiker der »totalitären Linken« mit ihren »orwellschen« Entstellungen gelobt, die das »Wahrnehmungsvermögen in den Demokratien getrübt« hätten. Im Dezember 1980 war Moynihan der Hauptredner einer Konferenz des Komitees für die Integrität der Vereinten Nationen, das der UNO vorwarf, »nicht länger der Hüter sozialer Gerechtigkeit, der Menschenrechte und der Gleichheit der Nationen« zu sein, da sie »durch sachfremde politische Machenschaften pervertiert« und »in Gefahr [sei], selbst zu einer Kraft gegen den Frieden zu werden«. Das Komitee bezog sich nicht auf die erfolgreichen Bemühungen ihres ehrenwerten Redners, die ungestörte Durchführung riesiger Massaker in Timor mittels Pervertierung der Vereinten Nationen zu ermöglichen, sondern auf das Eintreten der UNO für die Rechte der Palästinenser, ein schweres Verbrechen in amerikanischen Augen.

In jüngerer Zeit erklärte Moynihan, daß der Senatssonderausschuß für Geheimdienste, dessen stellvertretender Vorsitzender er seinerzeit war, dem Ersuchen der Regierung um Finanzmittel für den Angriff der »Contras« auf Nicaragua zugestimmt habe, »weil das Völkerrecht die Vereinigten Staaten nicht nur dazu ermächtigte«, paramilitärische Operationen in Mittelamerika zu unterstützen, »sondern sie hierzu sogar verpflichtete, da die Regierung von Nicaragua Bestrebungen unterstützte, ihren Nachbarstaat, El Salvador, zu unterwandern«. Moynihan hat einen fein entwickelten Sinn dafür, was eine »Aggression« ausmacht. Ein Tröpfchen der Hilfe für diejenigen, die von Satellitenstaaten der USA niedergemacht werden, stellt »Aggression« dar, die zur ausländischen Invasion durch eine Stellvertreterarmee verpflichtet (so daß, a fortiori, die UdSSR das Recht, sogar die Verpflichtung hat, Pakistan, China und die Vereinigten Staaten anzugreifen, weil diese Bestrebungen unterstützen, die rechtmäßig anerkannte Regierung Afghanistans »umzustürzen«); die unmittelbare und offene, mit voller und entscheidender amerikanischer Unterstützung durchgeführte Aggression eines US-Satelliten, die zu einem der großen Massaker der neueren Zeitgeschichte führt, ist dagegen keine »Aggression« - darüber hinaus ist es unser Recht, ja unsere Verpflichtung, internationale Bemühungen, sie zu stoppen, unter dem Applaus der westlich-liberalen öffentlichen Meinung zu vereiteln.

Am 12. Dezember 1975, zu einer Zeit, als Moynihan mit viel Freude seiner ihm zugewiesenen Aufgabe nachging, wurde ihm die höchste Auszeichnung der International League for the Rights of Man, inzwischen International League for Human Rights (= »Internationale Liga für Menschenrechte«), verliehen, um seine Rolle als »einer der geradlinigsten Verteidiger der Menschenrechte auf nationaler und internationaler Ebene« zu würdigen. Am 10. Dezember 1982 kündigte die Liga an, sie werde die gleiche Auszeichnung dem ehemaligen Präsidenten Jimmy Carter verleihen, und zwar »in Anerkennung der herausragenden Leistung auf dem Gebiet der Menschenrechte«; ein denkwürdiges Beispiel hierfür ist die Hingabe, mit der er sicherstellte, daß Indonesien über die notwendigen militärischen Mittel und diplomatische Rückendeckung verfügte, damit sein edles Wirken in Timor auch Früchte trage. Die Liga weiß übrigens sehr wohl um die Fakten und auch um die Rolle der USA; in der Tat ist sie eine der wenigen Gruppen, die in dieser Sache umfangreiche Protestaktivitäten aufzuweisen hat.

Im Jahr 1977, als die Zahl der Ermordeten in Timor vielleicht einhunderttausend erreicht hatte und Jimmy Carter seine Genehmigung gab, die Militärhilfe für Indonesien noch weiter in die Höhe zu treiben, verzehrte sich der Westen in Empörung und Gejammer über Greuel in Kambodscha. Von Massenblättern wie 'Reader's Digest' und 'TV Guide' bis zu Intellektuellen-Zeitschriften wie 'The New York Review of Books' verdammte die Presse die Roten Khmer als Hitler und Stalin zumindest ebenbürtig, vielleicht sogar schlimmer aufgrund ihrer »Prahlerei«, sie hätten ein Viertel der Bevölkerung, etwa zwei Millionen Menschen, »eliminiert«. (Jean Lacouture, der die Quelle war, gab ein paar Wochen später zu, daß die Nachricht eine Fälschung war und die tatsächliche Zahl der Opfer mehrere tausend betragen haben mochte, erklärte aber, der Faktor 1000 sei unerheblich; die Zahl von zwei Millionen blieb trotz dieses Eingeständnisses im Westen allgemein anerkannt.) Zwei Jahre zuvor, als die Roten Khmer vielleicht Tausende Menschen umgebracht hatten, wurden sie von der 'New York Times' des »Völkermords« angeklagt. Mitte 1977 hatte nach Angaben des US- Geheimdienstes die Zahl der Todesopfer »Zehn-, wenn nicht Hunderttausende« erreicht, hauptsächlich infolge von Krankheiten, Unterernährung und Überanstrengung, die in erster Linie das Ergebnis von »brutalen, raschen Veränderungen«, nicht von »massenhaftem Völkermord« waren. Diese Einschätzung, die damals, da sie nicht den momentanen Propagandaerfordernissen entsprach, ignoriert wurde, ist durch anschließende Forschungsarbeiten nun allgemein bestätigt. All dies war in einem Land mit der zehnfachen Bevölkerung Osttimors geschehen, einem Land, das ein amerikanischer Angriff verwüstet hatte, der in der ersten Hälfte des Jahrzehnts für Hunderttausende Tote verantwortlich war, und in dem als Folge dieses Angriffs allein in Phnom Penh pro Jahr einhunderttausend Menschen starben. Niemand wußte oder legte auch nur Wert darauf herauszufinden, was auf dem Lande geschah, das vor der Machtübernahme der Roten Khmer einem der heftigsten Bombardements der Geschichte ausgesetzt war. Die Empörung über die Roten Khmer war nicht nur in ihrem Ausmaß gewaltig, sondern auch ihrem Wesen nach beispiellos, beruhte sie doch auf einigen der erstaunlichsten Fälschungen und Betrugsmanövern, die jemals bekannt geworden sind. Die tatsächlichen Greueltaten der Roten Khmer, die, wie man inzwischen weiß, ohne Zweifel schrecklich genug waren (unabhängig von den Angaben des US-Geheimdienstes, der als einziger irgend etwas darüber wußte, was vorging), hielt man nicht für ausreichend für die damals entscheidende Zielsetzung, die moralische Verantwortung für die Indochinakriege auf die Opfer abzuwälzen. Wert und Art dieser Empörung offenbaren sich mit großer Klarheit in der Reaktion derselben Kreise auf die gleichzeitigen und ganz vergleichbaren Greueltaten in Timor.

Allerdings sind einige entscheidende Unterschiede zwischen beiden Fällen zu beachten. Der wichtigste besteht darin, daß im Fall Kambodschas die Empörung ideologisch brauchbar und darum heftig, zugleich aber ohne Konsequenzen war; von keiner Seite gab es Vorschläge, wie die Greueltaten zu beenden wären, auch wenn später über die Berechtigung einer Intervention zum Schutz der Opfer diskutiert wurde. Worauf es im Fall Timors ankam, war das Schweigen: es war von zentraler Bedeutung sicherzustellen, daß sich die Öffentlichkeit der Vorgänge nicht bewußt wurde, damit nichts die Fortsetzung der Massaker behinderte. Um den Greueln ein Ende zu bereiten, wäre eine Intervention nicht erforderlich gewesen; es hätte genügt, die Bluthunde zurückzupfeifen. Dieses Beispiel erlaubt tiefe Einblicke in das Wesen des westlichen Gewissens, seiner moralischen Besorgnisse, ebenso wie der Umstand, daß die indonesischen Greueltaten auch heute fortgesetzt werden, ohne Interesse im Westen zu finden, der possenhafte Debatten darüber bevorzugt, was in Kambodscha hätte getan werden sollen.

Als schließlich Teile der Wahrheit über Timor 1980 für kurze Zeit bekannt wurden (bevor man sie wieder ihrer gewöhnlichen Vergessenheit überließ), stellten Kreise des Establishments den Vergleich mit Kambodscha an, der zuvor schon von der unbeachtet gebliebenen Protestbewegung gezogen worden war. Dieser Vergleich versetzte das 'Wall Street Journal' in Unruhe, deren es rasch mit Überlegungen Herr wurde, die uns hier nicht aufzuhalten brauchen. Aber das 'Journal' und andere brauchen sich wegen der »Widersprüchlichkeit« zwischen unserer Verurteilung der Massaker der Roten Khmer und unserer Unterstützung vergleichbarer indonesischer Massaker keine Sorgen mehr zu machen. Diese »Widersprüchlichkeit« wurde inzwischen aufgehoben, da die USA nunmehr sowohl Pol Pot als auch die indonesischen Mörder unterstützen. Die USA treten offen für die Koalition Demokratisches Kampuchea ein, die sich weitgehend auf die Roten Khmer stützt, die wiederum unmittelbar von den amerikanischen Verbündeten China und Thailand unterstützt werden. Die Gründe hierfür erläuterte John Holdridge vom Außenministerium in einer Kongreßanhörung vom September 1982. Auf die Frage, ob die »Opposition in Kambodscha (die auf die Roten Khmer gestützte Koalition Demokratisches Kampuchea) für das kambodschanische Volk repräsentativer als die FRETILIN für das timoresische Volk« sei, antwortete Holdridge: »Ohne Zweifel, denn es hat ganz von Anfang an diese Kontinuität gegeben« - nämlich die Kontinuität mit dem Pol-Pot-Regime.

Wer also eine geordnetere Welt vorzieht, kann nun unbesorgt sein, die »Widersprüchlichkeiten« sind aufgelöst.

Die Tortur des Volkes von Timor wird weitergehen, solange wir bereit sind, in die andere Richtung zu schauen. Die Timoresen werden bestenfalls »in einem Gefängnis« überleben, um die Worte einer westdeutschen Parlamentsdelegation zu verwenden, die beschrieb, was sie vor kurzem in einem Land sah, in dem »die Menschen nicht lachen«. Unterdessen werden westliche Journalisten auf geführten Rundreisen den Anstrengungen der Indonesier applaudieren, auch den rückständigen Timoresen die Vorzüge der Zivilisation zu bringen. Die Timoresen werden bald das Schicksal des Volkes von West-Papua teilen, das, Jahre zuvor vom Westen gleichfalls zynisch den Indonesiern überlassen, nun vor seiner Auslöschung steht, da sein Territorium, wie Survival International uns mitteilte, zum Schauplatz des »größten Kolonisationsprogramms der Geschichte« wird. Aber die Profite fließen, und alles ist in Ordnung, während westliche Moralisten bittere Tränen über die Verbrechen des Reichs des Bösen und seiner Satellitenstaaten vergießen und dabei eine exakte moralische Kopie jener stalinistischen oder nachstalinistischen Kommissare abgeben, deren Seelenqualen angesichts westlicher Verbrechen einen Menschen mit Ehrgefühl auch nicht sonderlich beeindrucken.

In dieser schmutzdunklen Liste gibt es einen lichten Punkt. Dank der Anstrengungen einer Handvoll junger Menschen sickerte eine gewisse Kenntnis des Sachverhalts schließlich wenigstens zu Teilen der Bevölkerung, Kongreßabgeordneten und sogar - zumindest zeitweise - zur Presse durch. Als Folge davon wurde dem Internationalen Roten Kreuz zeitweilig der Zugang nach Timor gestattet, und es floß eine gewisse Hilfe, die vielleicht Zehntausende Menschenleben rettete. Auch hieraus ergibt sich eine Lehre: Es gibt viel, was getan werden kann, um staatlichen Terror und Greuel abzumildern und zu überwinden, wenn wir willens sind, uns aus der Herrschaft der Kommissare zu befreien und unvoreingenommen zu betrachten, was in der Welt geschieht. Und selbst wenn die Wahrscheinlichkeit mit jedem Jahr geringer wird, so bleibt es doch nach wie vor möglich, daß die indonesische Invasion durch Druck auf die amerikanische Regierung, ohne deren Unterstützung die Indonesier aufgeschmissen wären, beendet wird und daß die Überlebenden des Gemetzels in Osttimor doch noch in den Genuß jenes angeblich von den USA vertretenen Selbstbestimmungsrechtes kommen werden - und zwar vielleicht noch, bevor 1000 Jahre vergangen sind.

Noam Chomsky, 20. November 1985